『三体』の難しさ、魅力を結末まで徹底解説!それでも読んだら面白い!【ネタバレ注意】

『三体』は中国発の傑作SF小説。権威あるSF賞を数々受賞し、世界的な大ヒットを記録中! 数十年前の文化大革命時代を舞台に選びながら、近年のブームであるVRゲームの要素も登場。不可思議な超常現象が次々と起こる予想のつかないストーリー展開が魅力です。難解で読みにくいという声もありますが、この記事ではその難しさを分かりやすく解説します!

目次

『三体』は難しいけど、読み進めると絶対にハマる!奥深い魅力を解説

劉慈欣(りゅうじきん、リウ・ツーシン)の『三体』は、2019年でもっとも話題となったSF小説で、「地球往事」と名づけられた3部作の1作目に当たります。

元は2008年に中国で発表された作品でしたが、2014年に英訳版が発売されてから瞬く間に評判が広まり、世界でもっとも権威あるSF賞のヒューゴー賞を受賞しました。アジア人作家が同賞を受賞したのはこれが初めて。前代未聞のすごい快挙です。

バラク・オバマ前大統領やFacebookのマーク・ザッカーバーグなど、各界の著名人も愛読者であることを公言しています。

こういった事前情報から、日本でも邦訳が長らく待ち望まれていました。そして2019年7月に発売されるやいなや、あっという間に10万部突破。昨今の出版界の不況からすれば異例の大ヒットといえます。

世界的に大ヒットしているため、そう遠くないうちに本作は映画化されるかもしれません。実はすでにメディアミックスで中国でドラマ化、映画化の企画が進んでいましたが、どちらも頓挫しています(漫画版は連載中)。

それは『三体』のストーリーがあまりにも難解で、壮大な世界観を映像化することが困難だからといわれています。

『三体』が取っ付きにくいことは事実ですが、その面白さは折り紙付き。ここからは『三体』の難しい点を解説していくので、ぜひこの記事を手がかりにして読んでみてください。

まずはあらすじ、概要を紹介。訳者によってイメージが異なる!

本作『三体』には、おおまかに分けて2つのバージョンがあります。中国で出版されたオリジナル版と、章構成が組み替えられた英訳版です。

オリジナルでは中国の社会的反発を考え合わせて、ストーリーの順序が作者の本来の想定とは変えられていましたが、英訳版以降は正しい形に戻されています。

本筋に大きな差異はありませんが、それぞれの版で微妙にイメージが変わっています。なお、邦訳版は英訳版がベースです。

作中の主な舞台は2010年代の中国です。主人公の汪森(ワン・ミャオ)は、昨今続発する科学者の不審死と関連して、「作戦指令センター」なる軍と警察の共同組織から接触を受けます。

汪森は作戦指令センターの要請で、国際的学術組織「科学フロンティア」をスパイすることになるのですが、その矢先、彼の身の回りで奇妙な出来事が起こり始めます。物理学の常識を覆す体験をした汪森は、やがてVRゲーム「三体」にたどり着き……。

「科学フロンティア」のあやしい動き。汪森の周りで起こる超常現象。科学者の一連の不審死。これらがいったいどう関係していくのか? そしてゲーム「三体」が示唆するものとは……。すべては文化大革命時代に作られた、紅岸基地に繋がっていきます。

- 著者

- 劉 慈欣

- 出版日

- 2019-07-04

『三体』の登場人物紹介。関係図も!

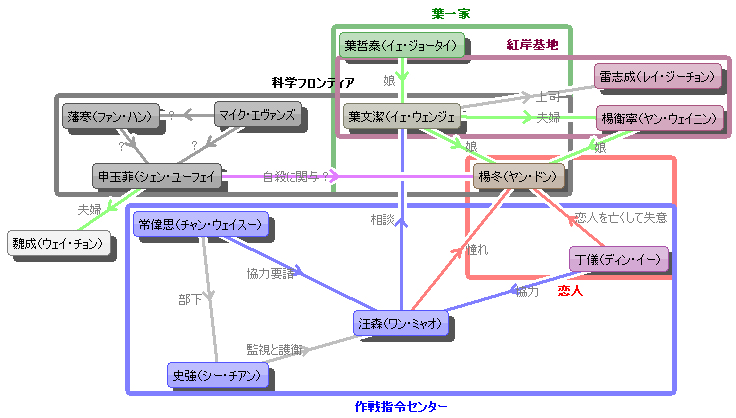

『三体』には数多くのキャラクターが登場します。この大半が中国人のため、漢字名の読み方が感覚的にわかりにくいというのは、本作を読む上での1つのハードルでしょう。人間関係が複雑なこともよりわかりづらくなっている原因です。

そこで一見してわかりやすいように相関図を用意しました。登場人物の紹介とあわせてごらんください。

主人公はナノマテリアルを開発する男性研究者の汪森(ワン・ミャオ)です。彼が科学フロンティアに接近したことから、物語が大きく動いていきます。

汪森を影で支えるのが史強(シー・チアン)です。作戦指令センターの実質的統括者、常偉思(チャン・ウェイスー)陸軍少将の下で独自行動しています。口が悪い粗暴な警察官で、汪森は当初反発しますが、何度となく救われることに。

過去パートの語り手となる天体物理学者の葉文潔(イェ・ウェンジェ)は、事実上もう1人の主人公といえます。父であり師でもあった理論物理学者の葉哲泰(イェ・ジョータイ)を文化大革命で亡くしてから、彼女の運命が大きく変わりました。

物理学者の丁儀(ディン・イー)は文潔の娘である楊冬(ヤン・ドン)の恋人で、宇宙論研究者の彼女が自殺したことから作戦指令センターに協力するようになりました。

文潔の夫の楊衛寧(ヤン・ウェイニン)、上司の雷志成(レイ・ジーチョン)はともに故人。文化大革命時代に共産党の極秘プロジェクト、紅岸基地の運営に関わっていました。

そして謎に包まれた組織、科学フロンティアの中枢人物である申玉菲(シェン・ユーフェイ)。なぜか超常現象を知っている素振りを見せて、汪森を間接的にゲーム「三体」へ導きました。同じ科学フロンティアでも、生物学者の藩寒(ファン・ハン)や組織の後ろ盾であるマイク・エヴァンズとは敵対しているようです。

申玉菲の夫、魏成(ウェイ・チョン)は数学の異端的天才で、物語に大きく関連する「三体問題」に取り組んでいます。

難しい点を考察1:古典力学の「三体問題」が作品のベースにある!

タイトルの『三体』や作中に登場するゲーム「三体」は、古典力学にある「三体問題」に由来します。三体問題は惑星や恒星などの天体が万有引力で互いに影響を及ぼす場合、その結果を計算によって導けるかという問題です。

たとえば真空中に物体が1つだけある時、それは永遠に静止し続けます。これが2つになるとやがて万有引力で衝突しますが、この時に2つの物体に同じ方向へ力を与えると、引力が釣り合って安定し互いの周りを回る円運動を始めます。

ところがこれが3つになると、予想は不可能になるのです。3つの物体は常に位置を変え、そのつど、万有引力を発揮するため、すべての軌道が歪み続けていきます。このような、3つの物体の動きを正確に予想できない、というのが三体問題です。

本作には物語全体に三体問題そのものや、3が関係するもの(人物関係や組織の対立構造など)が象徴的に出てきます。これはおそらく、物語や展開が三体問題と同じく予想不能だということを表しているのでしょう。

難しい点を考察2:中国の歴史、政治の要素になじみがない!

本作を読みにくくさせているもう1つの要素は、舞台が現代中国だという点でしょう。日本では三国志などの歴史モノが有名で、古代中国については局所的に知られていますが、近現代の中国にはほとんど馴染みがないのではないでしょうか。

そんな中国の近現代史の重大事件で、『三体』でも重要な位置を占めるのが1966年から1976年まで行われた「文化大革命」です。当時の指導者である毛沢東が、国内を社会主義一色に染めるため、資本主義に関係するあらゆる要素(思想、学問)を徹底的に排除しました。

この文化大革命のあおりを受けて、作中では文潔の父・哲泰が共産党の学生運動家に無惨に殺されてしまいます。同時に、中国は文化大革命を機に良くも悪くも生まれ変わった、ということが強調されます。

個人ではどうしてもあらがえない時代の流れと支配者の権勢。それは後々に、物語の行く末にもリンクしていきます。

作者はこういった設定に政治的意図はないと明言しています……が、これを踏まえて客観的に現実の中国を見ると、どこか中国共産党の一党独裁に対する批判のようにも思えてきます。

難しい点を考察3:ストーリーが文化革命時代、現在、ゲーム「三体」を行き来する

本作をSF小説と思って読み始めると、いきなり文化大革命時代の凄惨な歴史が語られるので、多くの人は面食らうでしょう。

作中には合計で3つの時代と世界が出てくるのですが、舞台変遷のわかりづらさが難しさに繋がっています。3つの時代と世界とは、文潔の視点で語られる1970年代(過去)、汪森が主軸となる2010年代(現代)、そして地球上とはあらゆる法則が異なるVRゲーム「三体」の世界(仮想現実)です。

物語の主軸はあくまでも2010年代ですが、断片的に描かれる1970年代の出来事がキーポイントになります。ゲーム「三体」は設定がややこしいこと、三体問題がストレートに関係すること、さらにどう本筋につながるのかが不透明なため非常に厄介です。

これらの時代と世界が順不同に入り乱れ、ストーリーに登場することが本作の難解さの一因になっています。

このあとは、そんな難しい部分を乗り越えてでも読んでほしい、本作の魅力をお伝えしましょう。

- 著者

- 劉 慈欣

- 出版日

- 2019-07-04

『三体』の魅力は大きなスケールの物語を収束させる展開!やっぱり読んだら面白い!

ここまでは『三体』の難しい点をご紹介してきましたが、それらは同時に本作の魅力でもあります。

難しいポイントとしてあげた文化大革命時代、現代、VRゲーム。これらの時代と世界は、物語が進むにつれて関係性を色濃くしていきます。

一見すると断絶した時代、世界のように思えるそれらが、複雑にリンクする地続きのものであることがわかってくるのです。後半にすべてがつながり、1つのストーリーに収束していく展開は圧巻!

1巻のラストには驚くべき事実が明かされますが、そこに至るまでに丁寧に段階が踏まれるので、読めば読むほど面白くて作品の魅力にハマってしまいます。

汪森は作中で超常現象に幻惑されますが、読者は作品そのものに魅せられて幻惑されるでしょう。作中ではシェイクスピア『ハムレット』の名言「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」が意味深に引用されますが、その真意も後々、明らかとなってきます。

これ以降はそんな魅力のポイントを詳しくご紹介していきましょう。

『三体』の魅力を解説1:難しい要素が最初くるものの、説得力を生み出している

文化大革命、三体問題の他にも出てくる謎めいた物理学の話や超常現象、これらの難解な要素は序盤のうちからいくつも出てきます。初めて読む方は面食らうかもしれませんが、そこを超えさえすれば後は面白くなる一方です。

本筋のSFとは無関係に思える文化大革命時代の出来事、技術の喪失も、後に大きな分岐点であることがわかってきます。

不変であるはずの物理学の絶対性が崩れる……やがてストーリーはそんな突拍子もない方向へと変化していきます。

しかし序盤からずっと現実的な理論に基づいた設定が積み重ねられていくので、まったく違和感はありません。むしろ説得力すら感じられます。

そして徹底して理詰めで説明されるファンタジーを排除した世界観だからこそ、汪森を襲う超常現象の恐怖感が増幅されるのです。この全編に広がる説得力こそ、本作を傑作SFたらしめる魅力といえます。

『三体』の魅力を解説2:ゲーム三体が伏線になっている【ネタバレ注意】

VRゲーム「三体」の複雑怪奇な設定も非常に魅力的です。

ゲームの舞台は作品タイトルと同じ「三体」と呼ばれる世界で、三体問題が現実的脅威として人々の身に降りかかっています。三体世界は太陽が昼夜をきちんと巡る短い恒紀と、太陽の出現がまったく予想できない乱紀に分かれています。

恒紀と比べて過酷な環境の乱紀が圧倒的に長いため、三体世界の人々は生態として「脱水」と呼ばれる仮死状態になる能力を持っているほどです。三体世界の文明は乱紀をやり過ごし、恒紀で栄え、そして環境の激変で滅びるということを数十万年繰り返しています。

実はこの恒紀と乱紀は、三体世界に太陽が3つ存在することが原因。ゲームの目的は三体世界の謎を解き明かし、3つの太陽の正確な予想を立て、安定した文明を長期間維持することにあります。

このゲームの面白さは、興亡をくり返し、そのつど進歩する文明が、地球の歴史を模しているところです。中国王朝に似た文明では始皇帝が登場し、中世ヨーロッパに似た文明ではガリレオやアリストテレスが出てきます。

プレイヤーたる汪森はそこで三体世界の文明を観測したり、介入することで進化をうながしていくのです。最終的に三体世界は地球を凌駕する科学技術にまで到達します。

しかしその段階に至っても、3つの太陽を克服することは困難なままです。

果たしてゲーム「三体」の世界を救う方法とは……? 意味深な展開が、後に作中の現実とリンクしていきます。

『三体』の魅力を解説3:科学者の失踪。ミステリー展開【ネタバレ注意】

常偉思の作戦指令センターは、科学者達の相次ぐ不審死、自殺の捜査を行っています。自殺者はすべて科学フロンティアに関係していたこと、自殺した楊冬が「確かな物理学などない」と書き残していたことがわかっています。

そして今度は汪森の身に、彼が撮影した写真だけに写り込む謎のカウントダウン、物理的にあり得ない宇宙の明滅という超常現象が起こり始めるのです。

これがいったい何を意味するのか、科学フロンティアとどう繋がってくるのかは、徐々に解き明かされていきます。科学者の不審死事件から、宇宙スケールの謎に発展していくミステリー展開は、突飛ながらもとても興味深くて面白いところ。

そしてラストの直前に発せられる衝撃的なメッセージは、登場人物はおろかすべての読者に強烈な印象を与えます。

「おまえたちは虫けらだ」

(『三体』より引用)

この物語の結末がどうなるのか。続きが気になってあっと言う間に読み終えてしまうことでしょう。

さらに広がる『三体』の世界

『三体』は全3部作構成で、2020年6月に第2部『三体II:黒暗森林』、2021年5月には第3部『三体III:死神永生』が早川書房からリリースされました。これによって中国語の原作から約10年、英語版から数えても約5年遅れとなりましたが、3部作すべてを日本語で読めるようになりました。

ここからは続編の『三体II』および『三体III』のあらすじ、見所についてご紹介していきます。極力ネタバレは避けていますが、ストーリーが直接繋がっている都合上、どうしても第1部第2部の核心に触れる箇所があるのでご注意ください。

迫り来る宇宙の脅威『三体II:黒暗森林』

衝撃のラストから数年後、三体人の存在と彼らの侵略計画は一般レベルにも周知され、地球文明は年号を西暦から危機紀元に改めました。

人類は生き残りを賭けた手法を模索するものの……すでに地球全土は、三体文明の送り込んだ粒子サイズのスーパーコンピューター「智子(ソフォン)」によって掌握されて、ほぼすべての情報が三体文明側に筒抜け状態。しかもこの「智子」の妨害によって、宇宙進出に必要不可欠な恒星間宇宙船の研究が不可能になっており、地球人類は戦うことも逃げることもできなくなっていました。

圧倒的に不利な地球側にとって唯一の救いは、三体文明に欺瞞や戦略の概念がなく、「智子」で人間の思考を読めないということだけです。そこで考え出されたのが、1個人に国家プロジェクト級の予算と裁量権を与え、頭の中だけで作戦を立案させる「面壁者計画(ウォールフェイサー・プロジェクト)」でした。

面壁者に選ばれたのは、有能な軍司令官や実績のある指導者、高名な脳科学者などの4名です。その中に主人公である羅輯(ルオ・ジー)も含まれていましたが、彼だけは他にほとんど研究者のいない、宇宙社会学者という肩書きの得体の知れない人物でした。

この動きに対して、三体文明は科学フロンティアの母体・地球三体協会(ETO)に直接指示し、4人の破壁人(ウォールブレイカー)を任命します。面壁者1人につき破壁人1人が担当して、面壁者の秘策を地球人自身の手で暴かせる作戦です。

三体文明の先遣艦隊が地球圏に到達するまで約400年。4人の面壁者は「智子」と不気味に潜む破壁人を見事に出し抜いて、八方塞がりとなった地球人類の希望となる起死回生の一手を打つことができるのでしょうか?

- 著者

- ["劉 慈欣", "富安 健一郎", "大森 望", "立原 透耶", "上原 かおり", "泊 功"]

- 出版日

- 著者

- ["劉 慈欣", "富安 健一郎", "大森 望", "立原透耶", "上原 かおり", "泊 功"]

- 出版日

『三体II:黒暗森林』の魅力:巨大すぎる相手に挑む地球人類の意地と知略

第1作『三体』では個人規模のミステリアスな事件に始まり、三体問題に絡めたVRゲームで異文明に言及し、最終的に地球規模の大事件へと発展しました。『三体II』では『三体』の物語を継承しつつ、よりスケールアップした物語が楽しめます。

例えば『三体』本編の経過時間は数ヶ月程度でしかなかったのが、『三体II』では作品内だけで数十年、数百年単位のダイナミックな変化が巻き起こります。しかも話の舞台はちっぽけな地球を飛び出し、太陽系にまで広がります。上下2巻に分割されているのも納得。

『三体II』のストーリーは複数視点で同時進行しますが、『三体』にあった難解な科学要素や漢字名の多い中国史要素は薄れるため、純粋にエンターテインメント性が高く非常に読みやすくなっています。ひとたび『三体II』を読み始めれば、時間的空間的広がりに圧倒されながらも、先が気になって一気に読み切ってしまうでしょう。

そんな『三体II』最大の見所は、これまで間接的に科学フロンティアおよびETOを操り、暗躍していた三体文明との直接対決です。三体文明が太陽系に到達するまでは約400年の猶予はあるものの、「智子」を通した妨害活動に終始ハラハラさせられます。

話の軸となるのは主人公の羅輯です。彼は国連に選出されたものの、他の面壁者に比べるとまったく期待されていませんでした。ところがそんな羅輯をもっとも重要視しているのが、実は地球側ではなく三体文明というのが面白いところ。なぜ羅輯1人を特別に警戒するのか、三体文明は支援団体のETOや羅輯を直接マークする破壁人にすら明かしません。

膨大に思える時間的猶予は、遅々として進まない技術発展の前に着実に失われていきます。面壁者たちはコールド・スリープを駆使して、10年単位100年単位で未来へ向かって対策を立てますが……。ラスト数ページで巻き起こる怒濤の展開は必見。大長編映画に匹敵する興奮と感動が味わえます。

地球人類が初めて辿り着く終わりと始まり『三体III:死神永生』

危機紀元の初期。大々的にスタートした面壁者計画の裏で、密かに進行するもう1つの計画がありました。地球に向かってくる三体文明の艦隊へ、地球人のスパイを直接送り込む「階梯計画」です。

階梯計画は面壁者計画と根本的に異なり、三体文明に計画が察知されているのは織り込み済みでした。計画を主導する惑星防衛理事会戦略情報室(PIA)は、三体文明であれば諜報目的を承知の上で、貴重な地球人類のサンプルとして必ず回収すると予想したためです。

ただし階梯計画には、越えるべき2つの課題がありました。最大の障害は、スパイを送り出すために最低限必要な光速の1%の速度を、地球文明の科学レベルでは実現できないことです。そして仮に実現できても、技術的限界から宇宙船に搭乗する乗員の体重が、子供1人分未満でなければいけないのも致命的な問題でした。

これらの問題を解決したのは、階梯計画の概要を発案した1人の女性エンジニアでした。彼女の名前は程心(チェン・シン)。

若き程心のアイデアは、彼女自身を全地球人でもっとも過酷な運命に導いて行きます。運命はまず、彼女の大切な男性・雲天明(ユン・ティエンミン)を奪いました。この雲天明こそが、階梯計画実現に必要不可欠な人材……すなわち、三体文明へ送るスパイに最適な人物だったのです。

階梯計画は公に知られることなく、水面下で実行されました。雲天明と永遠に等しい距離で引き裂かれた程心は、多くの面壁者がしたように、計画の成否を確かめるための超長期コールド・スリープに入ります。

次に程心が目覚めた時に待っていたのは……三体文明の技術供与を受け、高度に発達した地球でした。危機紀元を脱し、抑止紀元へと年号が変わってから数十年。一見平和に見える2つの異文明が共栄する世界に、太陽系を揺るがすかつてない出来事が起こります。

- 著者

- ["劉 慈欣", "富安 健一郎", "大森 望", "光吉 さくら", "ワン チャイ", "泊 功"]

- 出版日

- 著者

- ["劉 慈欣", "富安 健一郎", "大森 望", "光吉 さくら", "ワン チャイ", "泊 功"]

- 出版日

『三体III:死神永生』の魅力:時間と空間を飛び越える現代SFの極地

『三体III』の世界観の変更は、『三体II』を読破していれば納得行くものの、あまりにも大胆で度肝を抜かれます。

技術的格差や思考形態の違い、三体文明にとって致命的な生存圏の問題などから、2つの異文明は侵略するか滅ぼすかといった選択肢しかありませんでした。しかし、ほとんど奇跡としか言いようのない方法で均衡が生まれ、仮初めの共存共栄が実現したのです。

とはいえ……地球と三体文明が手に手を取って終わるのであれば、『三体II』に続いて上下2巻構成となっている『三体III』の物語は、長い蛇足となってしまいます。もちろん楽園を実現して終わり、とはなりません。想像を超えた途轍もない展開が連続し、長大な2巻分があっと言う間に終わるほどのスピード感で、全宇宙規模の大スペクタクルが巻き起こります。

『三体II』の時点で物語は膨大なスケール感を誇りましたが、それすら霞む圧倒的なスケールの転換が圧巻。『三体III』を読んだあとには、物事に対する読者の価値観が変わってしまう可能性すらあります。

とはいえ物語は基本的に程心の視点に終始するので、読んでいる途中で混乱することはありません。程心と雲天明との関係が重要な伏線になってくる辺りは、日本のライトノベルやゲームでよくある「セカイ系」(主人公(主に男性)とヒロインとの関係性が、世界の滅亡といった大きな課題に直結しているストーリー展開の作品)に近いです。

また『三体II』に引き続いて登場する、羅輯の活躍も見逃せません。彼は「執剣者(ソードホルダー)」と呼ばれる唯一無二の役目に就いています。肉体的には100歳を越える老人ですが精神は限りなく研ぎ澄まされており、その有りさまは面壁者の名称の由来である賢者そのもの。面壁者の地位はとっくに消失していますが、本当の意味で面壁者になったのだと思わされます。

再登場で忘れてはいけないのが、第1作『三体』以来の登場を果たす楊冬。『三体』の時点ではすでに故人でしたが、汪森が彼女の自殺の原因を探ったことで、物語の進展に繋がりました。再登場と言っても、楊冬が生き返ったわけではありません。時間軸は危機紀元元年となっているので、おそらく自殺する直前でしょう。

これまで楊冬は、「智子」によって狂った物理学に絶望して自殺したと思われていました。しかし実はそうではなく、より恐ろしい宇宙の真実に気付いていたことが示唆されます。楊冬が一体何に絶望したのか……『三体III』の冒頭に現れる彼女の懸念が、意外な形で結末に繋がっていきます。

『三体III』は『三体II』に輪をかけて、一度読み始めれば最後まで止まれない途轍もないパワーを秘めたSF小説です。最後まで読めば必ず、人種も国も関係なく世界中で賞賛されている理由を実感できることでしょう。

まとめ

『三体』は全3部作ですが、この中国発の名作SFシリーズはまだ終わりません。実質的な前日譚となる『球状閃電』、『三体III』を補完する『三体X:观想之宙』(中国語原題)などが、2021年秋ごろから順次日本語化されていくとアナウンスされています。

『球状閃電』の方は本編で奇妙な存在感を放った丁儀の青年時代が描かれて、『三体X』は程心の相棒・艾AA(あいエーエー)の視点で綴られるスピンオフ。いずれも本編に勝るとも劣らない、読み応えある作品となるはずです。3部作完結で『三体』ロスを感じている方は、『球状閃電』と『三体X』の発売を心待ちにしましょう。

この記事が含まれる特集

ホンシェルジュ認定ライターの偏愛

長年ホンシェルジュを支える本好きライターたちが、「これについて書きたい!」と作品選定から企画・執筆した記事を集めました!