漫画『昭和元禄落語心中』の最終巻までの見所を本気でネタバレ考察!

世の中には様々な漫画がありますが、ここまで落語を本格的に描き切った作品はそうないはずです。今回は漫画『昭和元禄落語心中』の魅力と見所を徹底的に考察していきます。

漫画『昭和元禄落語心中』の魅力とは?

『昭和元禄落語心中』ほど落語を本格的に描いた漫画は、他を探してもそう見あたるものでありません。落語と聞くと「笑点」「おじいちゃんのやるもの」なんてイメージがあった人でも、1度読んでしまうとその世界観とカッコ良さにどんどん引き込まれてしまいます。

また本作には、芸を志す表現者だからこそ苛まれる苦悩や、昭和初期から平成まで何代にもわたる人間ドラマが描かれています。特に、男女の奥深い愛情や親子愛などが作品の中心に据えられており、登場人物のひとりひとりのドラマは読者の心を揺さぶり、涙なくしては読み進めることができません。

物語の主たる舞台は、落語の全盛期と言われる戦後から昭和後期です。時代の移り変わりとともに、作品全体に漂う今はなき昭和の雰囲気が小気味よく、若い世代の読者にもどこか懐かしい気持ちにさせてくれる魅力がたっぷりの作品です。

漫画『昭和元禄落語心中』あらすじ

物語は、刑務所あがりの主人公が、昭和最後の落語の大名人と言われる有楽亭八雲に、弟子入りの直談判にいくところから始まります。八雲は弟子をとらないことで有名な名人ですが、考えなしで底抜けに明るい犬っころのような主人公の姿を見て、気まぐれに許可をしました。そして彼に与太郎という名前を与えたのです。

その日から与太郎は、八雲の家に住み込んで弟子として働くことになります。そこには小夏という、八雲を憎んでいる娘が一緒に住んでいました。実は彼女は、八雲がまだ八代目有楽亭八雲を襲名する前に、先代のもとで彼と共に弟子入りしていた稀代の天才、助六の娘だったのです。与太郎と八雲、そして小夏の奇妙な共同生活が始まります。

弟子入りをした与太郎に何もしてくれない八雲でしたが、代わりに小夏が落語の稽古をつけます。父である助六の落語が大好きだという小夏。そんな彼女が八雲を恨んでいるのは、助六が八雲に殺されたからだと言うのです。

見よう見まねで芸を覚えていく与太郎は、正式な弟子「前座」として八雲にも認められました。そしてついに彼の独演会に出演することになった与太郎。しかしそこで披露した落語は、亡き助六の真似事で、見れたものではないできだったのです。しかも八雲が演じている舞台の脇では、疲労のため眠りこけてしまう醜態までさらす始末。

弟子として認めた与太郎に助六の芸を見せつけられたうえ、自分の席の最中に寝られてしまった八雲は、彼を破門にしようとしします。必死に食い下がる与太郎に八雲が話したのは、彼が亡き助六と交わした約束でした。

- 著者

- 雲田 はるこ

- 出版日

- 2011-07-07

八雲は、彼と助六がまだ幼いころ、先代の遊楽亭八雲の家に弟子入りした時からのことを話しはじめました。

花柳界で働く親と共に芸で身を立てていた八雲は、幼い頃に足を悪くし、親のつてで先代の八雲に弟子入りさせられます。そしてその同じ日に弟子入りしてきたのが、孤児の助六でした。

彼らは正反対の性格をしていましたが、同日に弟子入りし、さらには歳も同じということもあって、よき友人として腕を磨いていきます。前座名として八雲には「菊比古」、助六には「初太郎」という名前が与えられるのです。

2人はよきライバルとして腕を磨いていきますが、時代は戦争へと突入。先代の八雲は軍の依頼を受けて、初太郎を連れて満州へ慰問に行きました。一方の菊比古は田舎に疎開をし、その間に2人の実力差はどんどん開いていきます。

戦後、再び落語の寄席に人々が集まってきたなかで、腕をあげた初太郎は「助六」の名を襲名。人気落語家として名を上げていきます。一方で伸び悩む菊比古。そんな彼の前に現れたのが、先代の八雲の若い愛人、みよ吉です。2人は惹かれあっていき、同時に菊比古は寄席にも多く上るようになっていきました。

そのころ助六は、客の人気と実力は申し分ないものの、格式高い落語の重鎮からは疎まれ、破門されてしまいます。

その後、落語家として大切な時期に入るため、菊比古はみよ吉と別れる道を選びます。そして破門された助六はそのみよ吉と子供をつくり、片田舎へ去ってしまいました。

実力のある助六が八雲の名を継ぐべきだと考えた菊比古は、2人を追いかけ、助六を東京へと戻そうとします。しかし助六が落語の道に戻るのを嫌がったみよ吉は、発狂して旅籠の2階から落ち、彼女を助けようとした助六と共に亡くなってしまうのです。

助六とみよ吉が死んでしまい、遺されたのは2人の娘、小夏でした。菊比古は彼女をひきとり東京に戻りますが、ほどなくして先代の八雲も亡くなってしまいます。彼のもとには、自分のことを親を殺した敵だと思い「殺してやる」と言う小夏のみです。そして正真正銘ひとりになった菊比古は、八雲の名を継ぐことを決意しました。

それから、たったひとりで生きてきた八代目八雲(=菊比古)のなかには、以前助六と交わした「落語の生き延びる道を作ろう」という約束がずっとありました。八雲は助六と果たせなかったその約束を、小夏と、突然弟子入りしてきた与太郎に託していたのです。

与太郎は真打ちにまで成長し、「助六」という名を名乗るようになります。身ごもった小夏の子供の父親になることを約束するまでに成長しました。

父親が誰なのかを明かさない小夏に対してもあっけらかんとしている彼に、小夏も心を許し、2人は夫婦として落語の世界を生きていくことになります。

時は高度経済成長期をむかえ、落語会は徐々に衰退していきます。そんな折、八代目の八雲が寄席の最中に心筋梗塞で倒れてしまいました。引退するという八雲に対し、与太郎や仲間たちは反対します。彼の芸をもう一度見たいと奮闘する人たちの働きかけで、今度は八雲が隠していた、菊比古と助六、そしてみよ吉の話が語られていきます。

与太郎たちがそれを聞いたときに起こした行動とは。そして、助六の死とその影に悩まされた八雲の行きついた答えとは……ラストは涙なくしては読めない、感動が胸に去来します。

見所1:落語全盛期の昭和感

出典:『昭和元禄落語心中』3巻

本作は落語全盛期であった戦後から、衰退しつつある昭和後期までが舞台となっており、その懐かしい雰囲気も見所のひとつとなっています。

作者の雲田はるこは大の落語好きで、寄席には昭和の雰囲気を楽しみに行くというほど。そんな彼女が書いただけあって、作中にも昭和の雰囲気が随所に散りばめられています。最もそのノスタルジーが楽しめるのは、菊比古時代の話でしょう。

全10巻の中で、2巻から5巻までみっちりと描かれた菊比古の話では、戦中・戦後の日本の情景を感じることができます。与太郎の時代とはまた違う雰囲気をもった建物や登場人物の衣装など、細かいところまでそのこだわりが表現されているので、すみずみまで楽しめるでしょう。

また、与太郎が「助六」の名を名乗るようになってからの高度経済成長期を描いた場面では、菊比古時代とは打って変わって、気骨ある華々しい雰囲気が物語全体を覆います。

その雰囲気の変化は、主人公が、どこか儚げで影のある菊比古から、子犬のような天真爛漫さをもった与太郎へとバトンタッチしたのも大きいでしょう。気骨あるヤクザや、粋を体現したような浅草の街の人々、そして芸を極めきった八雲の鬼気迫る落語がその雰囲気をさらに後押ししているように見えます。

昭和中期から高度経済成長に至るまでの華々しい変化や、それに伴う伝統の衰退が描かれるなかで、昔ながらの懐かしさが息づいている寄席は郷愁を誘います。

昭和という、長くて変化に富んだ時代の流れを描き、懐かしさとともに、その気骨さが味わえる作品です。

見所2:表現者ならではの苦悩

出典:『昭和元禄落語心中』5巻

この作品のなかの見所として見逃せないのが、八雲や助六、与太郎たち落語家の、表現者ならではの葛藤や苦悩が丁寧に描かれているところです。

特に八代目八雲の苦悩は凄まじいものです。菊比古時代は線も細く、声もそれほど大きくなかったため、真面目に稽古をするものの、自分の落語ができずに客に聞かせる話ができませんでした。

そしてそんな彼の前には、必ず助六の背中があったのです。同日に弟子入りした兄弟弟子の助六は、菊比古と違って声も大きく、明るく客を惹き寄せる落語を得意としていて、その才能にいつも憧憬と焦燥を感じ続けていました。菊比古にとっては、落語を嫌にさせるのも助六で、好きにさせるのも助六だったのです。それほど心の底から彼の落語に惚れ込んでいたのですね。

戦後も、働きながら真面目に落語をしていた菊比古とは異なり、助六は遊びながらも芸をどんどん磨いていきます。遊びの中でであった人たちや経験したことを芸の肥やしにしていく彼の姿に、菊比古の焦燥と憧憬は強まる一方でした。

人との関わりを肥やしとして語る助六の落語は、とてつもない説得力を持ち、聴く人の心を揺さぶっていました。菊比古はその才能に嫉妬を抱きながらも、八代目八雲の名は彼が継ぐべきだと思っていたのです。

彼は助六とみよ吉を死なせてしまったという罪を背負いながら、たったひとりで芸を磨き続けることに専念しました。

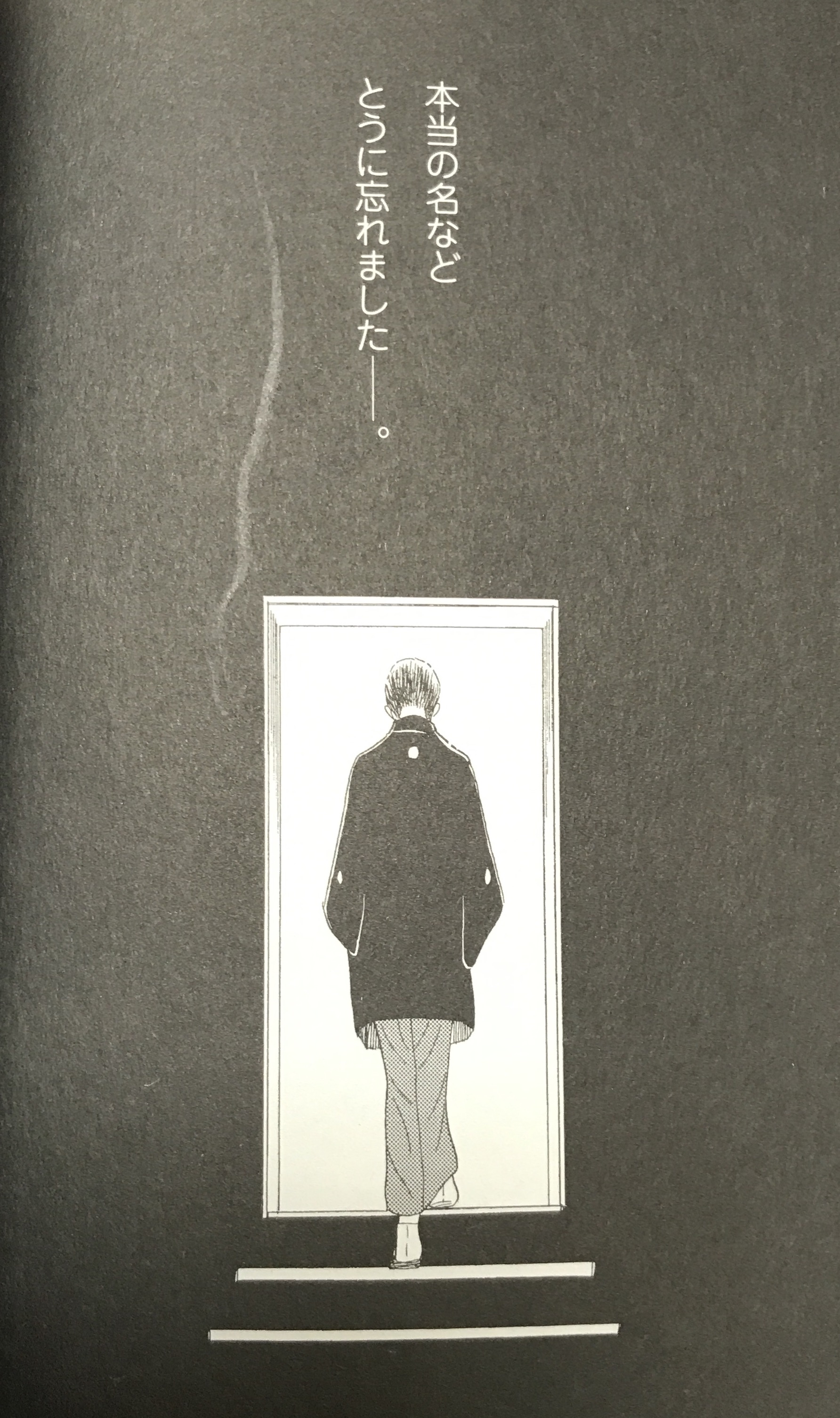

「アタシの名は遊楽亭八雲。本当の名など、とうに忘れましたーー」(『昭和元禄落語心中』5巻から引用)

高座に上る前に彼が言うこの言葉に、彼の孤独と、そこから生み出された彼の落語の悲しさが垣間見えます。

見所3:家族の情と絆

出典:『昭和元禄落語心中』10巻

『昭和元禄落語心中』が、単なる落語漫画にとどまらずに多くの人を魅了しているのは、家族というテーマが作品を貫徹しているからではないでしょうか。

助六とみよ吉を失った後、八雲のもとには自分を憎む小夏だけが残されました。彼にとっては落語の楽しさを教えてくれた助六と、女の甘さと辛さを教えてくれたみよ吉だけが、人生の中での唯一の花だったのです。彼は孤独を自らの枷として、落語を演じていきます。

しかし小夏に子供が生まれ、与太郎が家に来てからは、独りきりになろうとしてもなりきれず、情にほだされていきます。

養父と養子、そして誰との間にできた子かわからない小夏の子供。その子を父として育てる弟子。そんな4人の奇妙な家族関係が、最終巻でははっきりと暖かな家族として描かれるのです。与太郎の底なしの包容力と天真爛漫さで、籍を入れた当初はぎこちなかった小夏も、どんどん彼に惹かれて幸せを感じられるようになっていきます。

また、ずっと養父と養子の関係だった八雲と小夏でしたが、ラストでは小夏の子供が八雲との子であることが示唆されます。

小夏にとって八雲は、強い憎しみを抱くと共に、自分を引き取ったせいで苦しむ姿に、後ろめたさを含め様々な強い感情を抱いていた相手です。それが恋だったと、小夏は語ります。八雲の小夏に対する気持ちははっきりとは描かれていませんが、彼女に負い目を感じる八雲は、物語の冒頭から小夏のことをなんだかんだと心配していました。

ずっと独りきりだと思いながらも、常に寂しさをまとっていた八雲ですが、最終巻で、自宅の縁側で与太郎の落語をラジオで聞き、庭でそれにつられて唄う小夏の子供の声に耳を傾けている場面は、まさに彼が求めていた家族のあり方だったのではないでしょうか。

落語を主題とした漫画で元カノと親友の子供を育てたお話、なんて簡単に言ってしまうとどこか味気なく、ドロドロしているようなイメージを抱いてしまかもしれませんが、本作には、言葉にできない感情と因縁で結ばれた人たちの生き様が描かれています。語らない間を大切にする落語の世界が、登場人物の関係や物語にも生きている作品です。