前野良沢 生涯一日のごとく

『解体新書』が杉田玄白によって記された事実は誰でも知っているでしょう。では、前野良沢といえば……と問われ、果たして答えられるでしょうか。実は、日本の医学に革命をもたらしたこの書は、異端の医師、良沢なしには語り尽くせないのです。

前野良沢に関する史料はとても少なく、日記や自伝なども残されていないため、彼について探るためには周囲の人物が残したものを読む他に手段がありません。

そのため、生まれや若い頃の細かな事実は判然としていませんが、彼は1723年に江戸で生まれたとされています。幼い頃に実の父を亡くしており、以後、親戚の宮田全沢という医者に養育されることになりました。

中津藩の藩医となった彼が、未知なる異国に興味を持ったのは40代後半の頃。まず出島のオランダ商館の大通詞(通訳のこと)、西善三郎に会うことを試みます。その時、同じ医師の杉田玄白を誘いました。

この時西からは、オランダ語を今から習得するのは不可能だからやめるよう諭され、玄白もこれに同意します。しかし探究心の強い彼は、幕臣で蘭学者の青木昆陽の元で学び、数年後には玄白らとともに『ターヘル・アナトミア』の翻訳をするまでに至りました。

この書の翻訳において良沢は中心的存在でしたが、医師としての使命感も強く、一刻も早く世に蘭学を広めたい玄白と、ただひたすら研究したい良沢の間に意識の差が生まれてしまいます。

結局、この試みは良沢の思惑とは違う方向に進み、玄白の手による『解体新書』として世に生まれることになりました。オランダ語の技術は低かったとされる玄白の評価や認知が上がっていくなか、彼は研究に没頭し続けます。

「蘭学の化け物」とまで周囲に言わしめた彼ですが、その功績とは裏腹に、『解体新書』以降の晩年の生活は地味で、功成り名遂げた玄白とは真逆のものでした。

1:「天然の奇士」と称された

杉田玄白は晩年、前野良沢の弟子である大槻玄沢に向けて手記を綴りました。これが、有名な『蘭学事始』です。ここで玄白は、今でいう共同経営者の良沢に対して、「天然の奇士」と評しています。玄白によると彼は、医学においてはもちろん、遊びにおいてもその極意を追求するような性格であったそうです。

彼は蘭学だけでなく、当時すでに廃れていた「一節切(ひとよぎり)」と呼ばれる尺八の前身の楽器の演奏を極めるなど、何事においても探求する気質をもっていました。これには、同じ研究者である玄白には理解ができなかったようですが、彼のこの熱心さが蘭学研究への道を盲進させたといわれています。

2: オランダ語の研究に熱中しすぎて周囲の不満を買った?

蘭学、並びにオランダ語の研究に没頭した良沢は、本職である藩医としての仕事を疎かにした時期がありました。医師より研究者である方を好んだ彼は、蘭学の他にも本草学、天文学および物理学、地理学、築城などさまざまな学問を習得したとされています。

彼がこうして自由に振る舞えたのは、彼に対する周囲からの不満を、藩主の奥平昌鹿が収めていたからだそうです。

3:玄白とは「陰」と「陽」の関係だった

『解体新書』を記して以降、医家としての名声を得た玄白と、晩年も研究に没頭し孤高であり続けた良沢の関係は、陰と陽という言葉がぴったり当てはまります。

学者肌の彼は人と会うことが得意でなく、オランダ語を学ぶために西善三郎に会いに行こうと決めた際も、社交的な玄白に助け舟を求めます。この誘いこそが、『解体新書』の翻訳チームができるきっかけとなりました。

彼らを知ろうとするとき、なぜ学問に対する取り組み方が全く異なる2人がチームを組んだのかと疑問に感じるかもしれません。しかし、恐らく2人は、日本において学ぶことが困難な未知なる学問を志すうえで、お互い足りない部分を補いあえる最高のパートナーだったのでしょう。

4:解体新書に名前がない理由とは

彼は優れた医家で翻訳家であるにも関わらず、生前に訳書を出版することは1度もありませんでした。それは、研究は名声を得るための道具ではないという考えと、彼の完璧主義からくるもので、『解体新書』に名前がない理由もここにあるといえます。

『解体新書』の底本とされた『ターヘル・アナトミア』の翻訳の中核は、チームでもっともオランダ語に精通していた良沢でした。しかし、彼にとってこのプロジェクトは誠実な研究心からおこなっているもので、正確さと完璧さが重要でした。

一方功名心も強く、蘭学者としての責任感も強かった玄白は、出版して世に蘭学を知らしめることが重要だと考えます。この方向性の相違が、後に2人を別々の道へ向かわせることになります。結局、玄白は自身を著者としたうえで、誤訳を含んだまま書の出版を断行するに至りましたが、世間はこのまったく新しい試みを賞賛するのでした。

6:弟子に残した言葉

彼が蘭学者として歩み始めたのは遅く、40代後半頃といわれています。前述の西善三郎の発言然り、世間からすればそのスタートは遅すぎるものでしたが、それでも彼は諦めませんでした。

彼の元に弟子入りした江馬蘭斎も40代での入門でしたが、良沢は彼に対し、「年の早晩を気にしてはならない、ただひたすら学びなさい」と言います。蘭斎はその言葉を胸に励み、後に彼が残した『蘭化先生伝』は、良沢を読み解くうえで数少ない貴重な史料となりました。

本書は、長崎という特殊な土地における文明の変遷をまとめた、上下巻からなる作品です。

前野良沢を含む時代ごとの研究者たちのエピソードに加え、近代以前の日本で常に文化の最先端であり続けた長崎が、それぞれの時代でどのように色を変えていったかを学ぶことができます。

- 著者

- 広瀬隆

- 出版日

- 2014-11-26

たとえば、良沢が活躍した時代にあてはまる鎖国制度下での出島の情勢や、伴天連差別の歴史などについて、細かく掘りさげられています。

歴史が好き、なかでも「日本と海外との関わりの流れを知りたい」という方にうってつけの一冊といえるでしょう。

本書は、前野良沢や杉田玄白による『解体新書』の完全復刻版です。

内容はほぼ漢文なので、なじみのない方には読みにくいかと思われます。しかしそれだけ忠実であるということなので、ぜひこの機会に、良沢のように勉強してみるのもよいでしょう。

- 著者

- 西村書店 編集部

- 出版日

- 2016-03-29

『解体新書』の翻訳はかなり未熟で、誤訳も多くあります。しかし、当時の学者たちが丁寧に描き写した膨大かつ緻密な人体図からは、日本に蘭学を広めた書物としての確かな価値を感じることができるでしょう。

もちろん、著者の欄に「杉田玄白」とだけ書かれている様子も確認することができます。

本書は、歴史小説で有名な吉村昭による、良沢の生涯を描いた一冊です。

彼は研究者としては一流でしたが、それを世間に知らしめるという欲は一切持っていませんでした。その姿勢はまるで、冬に獲物を探す孤独な鷹のようだったのです。

- 著者

- 吉村昭

- 出版日

- 1976-12-02

彼の功績を隠すように名をあげたことで、現代においてもしばしば批判にさらされる玄白ですが、積極的に往診で街を回るなど、晩年は人に尽くす医師としての使命をまっとうしました。

一方で、研究に対しても探究心に対しても誠実であるがゆえに、人との関わりや実生活は最後まで孤独との戦いで不器用だった良沢。本書は、そんな彼の心情がひしひしと伝わってくる小説仕立てとなっています。

歴史書にありがちな堅苦しさが苦手な人にもおすすめです。

本書は『冬の鷹』と同じ吉村昭の手で、日本の著名な医師たちについてまとめられた短編集です。

内容は前野良沢をはじめ、山脇東洋や松本良順、女性医師の荻野ぎんなど、歴史に名を残した医家たちそれぞれのエピソードについて綴られており、作者の歴史マニアぶりが存分に発揮されています。

- 著者

- 吉村昭

- 出版日

- 1971-08-28

歴史通の読者なら、杉田玄白をはじめ緒方洪庵や平賀源内など、いわゆる「医学の歴史の有名人」があえて外されていることに気がつくかもしれません。

本書では、良沢のように特定の範囲の研究に没頭し、孤独をものともせず突き進んだ医家たちについて知ることができます。

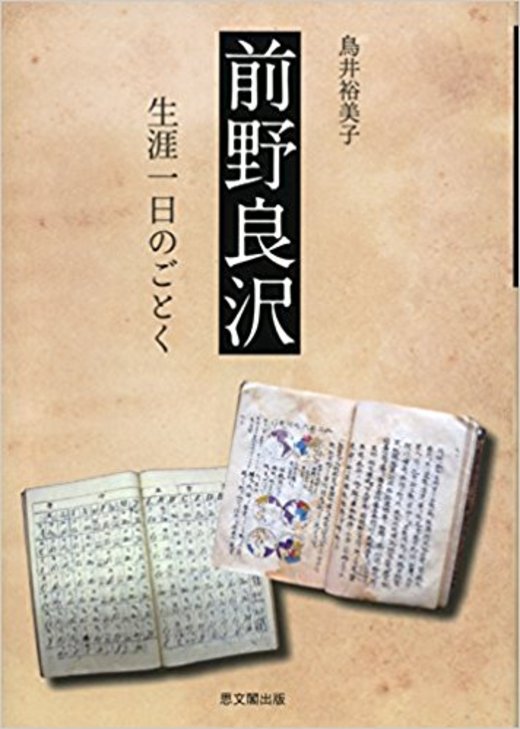

本書は、良沢の生い立ちから晩年まで、彼の生涯を分かりやすく、より事実に基づき考証した一冊です。

これほどの功績のある人物はたいてい自伝が残っていたりするものですが、彼に関してはそれらが一切無いため、事実に関しては「諸説あり」とされる部分が多く見られます。

前野良沢 生涯一日のごとく

2015年04月30日

本書では、そういった諸説の比較をしたうえでより事実に近い考証がなされており、『解体新書』に名前を記さなかった経緯や、それ以降の彼の研究に関する記述の充実度が高くなっています。

前野良沢について知りたいという方には、まず最初に読むことをおすすめします。

蘭学の化け物と呼ばれた、前野良沢のエピソードはいかがでしたでしょうか。彼と、彼を語るうえで欠かせない玄白の生涯を比較すると、何かを志す時、それが高尚な趣味の範疇か、それとも仕事かによって、人はまったく異なる動きをし、周囲との関係も大きく変わるように感じます。前者は自由と孤独を選び、後者は束縛と帰属を選ぶ、どちらが幸福か否かは人それぞれですが、皆さんはどうでしょうか。