漫画『寄生獣』を読む前に抑えたいキャラの魅力を名言とともにネタバレ紹介!

シリーズ累計1000万部を越える不朽の名作『寄生獣』。今回は特に未読の方を対象にして、この傑作をおすすめすべく、作品の概要とともに見所と魅力をお伝えしたいと思います。

漫画『寄生獣』が面白い!

- 著者

- 岩明 均

- 出版日

- 2014-08-08

本作、『寄生獣』は1988年から1995年にかけて発表された岩明均のSF漫画です。完結から20余年経過した現在でも、未だに衰えない人気を誇っています。

本作の魅力は、人間の業や生命について、自然についてという尽きせぬ深遠なテーマにあります。作者の岩明はそんなテーマをダイナミックなストーリーに内包し、それを奇妙な寄生生物の生態で彩って、渾然一体となった他では見られない名作に昇華しているです。その普遍的な面白さは世代を超えて語り継がれ、本作の人気の原動力となっています。

完結20周年に当たる節目の2014年、2015年にはテレビアニメ化、実写映画化も行われました。時代の変遷のため細部の表現に差異はあるものの、これらの公開によって『寄生獣』は、現在でも通用する意義深い名作との認識が新規層にも浸透したことでしょう。

そしてまた、その懐深い世界観を用いて、公式アンソロジーとして『ネオ寄生獣』、『ネオ寄生獣f』シリーズも出版されています。現役漫画家が多数参加した『寄生獣』トリビュート作品集で、原作とはかけ離れたギャグコメディから、事実上の外伝作品とも言える真面目なものまで多種多様の個性的な内容となっています。

漫画史に燦然と輝く名作。一般の読者を魅了だけでなく、業界人にまで影響を及ぼしたその魅力の一端を、作中重要人物を取り上げることで紐解いていきたいと思います。

『寄生獣』あらすじ

- 著者

- 岩明 均

- 出版日

- 2014-08-08

それはある晩のこと。世界中の都市という都市に、テニスボールほどの物体がひっそりと降り注ぎました。物体から孵った蛭のような不思議な生物は、鼻や耳などを介して人間の頭部に侵入、擬態し、人知れずその人物に入れ替わっていきます。人間に成り代わる謎の寄生生物。

主人公の泉新一も寄生生物に襲われた1人です。襲われた彼は、頭部への侵入を防いだものの、右手に潜り込まれてしまいました。その寄生生物は新一の右腕に取って代わり、独立した意識を持つようになります。「ミギー」と名付けた寄生生物は新一と共生関係となり、右腕を奪われた人間と右腕を乗っ取った寄生生物という奇妙な共同生活が始まることに。

一方世間では、人間に成り代わった寄生生物の起こす事件が頻発するようになり、それは新一達の身近にも迫っていました。新一とミギーは否応なく事件の渦中に飲み込まれていきます。

人と寄生生物の間で揺れる少年【泉新一】

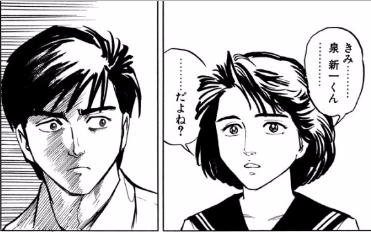

出典:『寄生獣』1巻

「きみ……泉新一くん…………だよね?」(『寄生獣』1巻より引用)

ヒロインの村野里美が作中で何度も発したこの台詞が、一貫して泉新一という少年のあり方を、その時々で浮き彫りにします。

新一はごくごく平凡な高校生でした。温厚で泣き虫、勉強はほどほどで、人並みの正義感を持った等身大の少年。ミギー、そして他の多くの寄生生物、それに関連した事件に巻き込まれたことで、新一はめまぐるしく変化することを余儀なくされます。

作中でもほとんど例のない彼の特異な点。それは寄生生物であるミギーと意思疎通を取り、尊重していることにあります。宿主である新一にとってミギーは単なる厄介者でしかなく、実際に排除しようともするのですが、物語を通して徐々に折り合いを付けていくようになります。人間も寄生生物も、同じ命だと。

ミギーに寄生された当初、新一の能力は一般的な高校生のものでした。偶発的な事件や、好戦的な寄生生物に襲われた際には、主にミギーの攻撃力と新一の機転で切り抜けていました。それが作中でのある出来事を契機に一変します。

一度死にかけた新一はミギーとの一体化を進めることで復活するのですが、その結果として大幅に身体能力がアップしました。それと同時に、思考までも寄生生物寄りになってしまい、それはある種の冷酷さとして描写されます。

「もう死んだんだよ……死んだイヌはイヌじゃない。イヌの形をした肉だ」(『寄生獣』3巻より引用)

人間的な精神を持ちつつ、寄生生物的な思考をする二面性。そんな自らの境遇に、新一は人間として苦しむことになります。

最も信頼出来る右腕【ミギー】

出典:『寄生獣』1巻

「シンイチ……『悪魔』というのを本で調べたが……いちばんそれに近い生物は、やはり人間だと思うぞ……」(『寄生獣』1巻より引用)

作中序盤、自己保存のためなら宿主の新一に危害を加えることも辞さない態度見せるミギーに対して、新一は「悪魔」と罵ります。それはミギーだけでなく、人間を捕食するという寄生生物の残酷な生態への正直な気持ちでもありました。しかし、引用通りにミギーは冷静に反論。この台詞は言葉以上に重いもので、『寄生獣』全編のテーマを含んだものです。

もう1人の主人公であるミギーは、新一に寄生した寄生生物です。非常に好奇心旺盛で、新一の睡眠中にも勝手に動き回って蔵書を漁るほど。知識も喋り方もどんどん知的になっていき、寄生生物の底知れない能力を見せつけました。

普段は新一の右腕に擬態していますが、人目に付かない場所で話す時には、右手を変形させて口頭で意思疎通を行います。手の形を僅かに残し、目玉と口を露わにするその姿は、一見してグロテスクで不気味。ただ、見慣れるとなぜか愛嬌を感じるから不思議です。

新一を乗っ取ることに失敗したとはいえ、当初のミギーは他の寄生生物と同じく人外の論理で行動します。共生関係にある新一を直接的にも間接的にも害することを避けますが、他人については基本的に考慮外。寄生生物事件についても他人事の視点で語ります。一方、新一は人間に害が及ぶことに耐えられません。両者の間には意識の乖離がありました。

その関係は、物語を通して徐々に変化していき、死に瀕した新一を救ったことで決定的に変わります。新一の、そして新一の周囲の人間を観察し、理解することでミギーは人間的な思考を獲得していきました。人間でありながら寄生生物的になっていった新一とは、その点で対照的です。

物語における最終決戦で体質がさらに変化。並行して無数の思考をすることが可能になったミギーは、その思索に耽るために永遠の眠りに就くことを宣言します。それをもって、ミギーはなんの変哲もない右腕に戻りました。本質的に何も失われていないにも関わらず、そこには大きな喪失感がありました。

自身の生死に無関係な他者の生き死に心を痛めることに対して、ミギーはこう言います。

「そりゃ人間がそれだけヒマな動物だからさ。だがな、それこそが人間の最大の取り柄なんだ。心に余裕(ヒマ)がある生物、なんとすばらしい!! だからなあ……いつまでもメソメソしてるんじゃない」(『寄生獣』10巻より引用)

自身のあり方を探求し、母になった女【田宮良子】

出典:『寄生獣』2巻

新一は人間にとってはもちろん、寄生生物側にとっても希少な存在です。寄生生物は本能的に人類を抹殺しようとしていますが、人類に与する不確定要因として新一ミギーを襲う以外に、彼らを貴重なサンプルケースとして接触してくる者達も登場します。田宮良子、あるいは田村玲子、名前を変えて何度も登場する彼女もそんな1人。

表向きには田宮良子の名前で、新一の高校に赴任してきた女教師。実際には、登場時点で本物の田宮良子の脳を乗っ取っていた寄生生物です。寄生生物達の中では群を抜いて知能が高く、ミギーと同等かそれ以上。人間の捕食は最低限に抑え、社会に溶け込んでいます。

彼女が赴任してきたのは新一、ミギーと接触するためでした。彼女は生命の本質、生きる命題について関心を持っており、あらゆる存在はそれぞれ生まれ持った「ある命令」の下に生きていると考えています。

「わたしが人間の脳を奪ったとき、1つの命令がきたぞ……“この種を食い殺せ”だ!」(『寄生獣』2巻より引用)

そう発言したにものの、彼女の中では疑問があったのでしょう。なぜ食い殺すのか、なぜ人間を絶やすという欲求があるのか。自分達のような寄生生物とはなんのために生まれてきたのか。

彼女は様々な角度から人間、そして自分達を研究していきます。主人公の側で物語のテーマに迫るのがミギーだとするなら、外部の視点でそれをするのが田宮良子(田村玲子)というキャラクターなのです。実験を繰り返した果てに、田村は1つの結論に達します。

「あわせて1つ。寄生生物と人間は1つの家族だ。我々は人間の『子供』なのだ」(『寄生獣』8巻より引用)

そんな結論を出した田村は、1人の赤子を産んでいました。実験として、自らを母胎にして寄生生物同士の交配を行って生んだ子です。もちろん、身体的にはまったくの人間なので、赤子も同様に人間です。彼女は寄生生物であるにも関わらず、人間の子に愛情すら見せました。そして我が子を守って命を落とすのです。

その姿は人間の母親そのものでしかありませんでしたが、それが野生の本能から来る行動だったのか、人間的な反応だったのかは受け取る側次第。しかし、その死によって、新一の心を取り戻すことに一役買った彼女は、人間に接近した寄生生物だったのでしょう。

「我々はか弱い。それのみでは生きてゆけないただの細胞体だ……だからあまりいじめるな」(『寄生獣』8巻より引用)

あまりにも強大で、人間を捕食し、天敵とも言える寄生生物。それをか弱いと言い切るところに、本作のテーマが隠されているようにも思えます。

人工的に生み出された最強の寄生生物【後藤】

出典:『寄生獣』10巻

比較的穏健な田宮良子と異なり、人類廃絶の急先鋒と言えるのがこの後藤というキャラクター。その正体は、田宮が寄生生物研究の過程で作り上げた人工的な存在。ミギーなどの人間の他の部位に宿った寄生生物を参考にして、1つの肉体に5匹の寄生生物を宿らせた凄まじい戦士です。

作中で幾度か言及されますが、寄生生物は個体識別、つまり名前の概念が非常に希薄な生物。自身の名前にこだわりがないため、乗っ取った人間の名前をそのまま使ったり、わかりやすい名前を付けることが大半です。この後藤も同様、おそらくその由来は5匹の寄生生物から連想される「5頭」という言葉。

四肢を4匹の寄生生物がそれぞれ担当し、全てを統括するのが後藤という個体。いわば頭脳です。超人的な寄生生物であっても、バラバラの意志を統率するのは困難なようで、普段は右腕を担当する「三木」が頭脳を代理する時には身体能力が低下してしまいます。

本作における実質的なラスボス格だけあって、その強大さは圧倒的。これまで幾多の寄生生物を退けてきた新一、ミギーのコンビに圧勝します。1匹でも超常的な強さを誇るのに、5匹分ともなればその凄まじさは言うまでもありません。しかも、その全てが人間抹殺を指向しています。

「“この種を食い殺せ”。その感情が数匹分寄り集まることによって増幅し、結果戦いを求め続ける戦闘マシーンが完成した」(『寄生獣』10巻より引用)

後藤を造り上げた田宮は、最強にして最弱、と言いました。5匹の集合体というところが、同時に後藤の弱点でもあったのです。何かに寄生しなければ生きられない、か弱い寄生生物の集合体。その強靱な寄生生物の隙間を突けば……

終わってみれば、後藤戦は新一達にとっても読者にとっても、後味の悪いものになりました。恐らくは人間の暴走するエゴへの抑止から生まれた寄生生物。その中でも象徴的な後藤を討った一撃は、皮肉なことに人間のエゴが生み出した猛毒だったのですから。

いかがでしたか?『寄生獣』の壮大な物語は、ネタバレを回避してお伝えすることは困難です。ですので今回は、主要キャラクターに焦点絞って、少しでも面白さを感じ取っていただけるようにしました。本記事で触れたネタバレが、物語でどのような位置を占めるのか、ぜひ手にとってお確かめください。

『寄生獣』の作者・岩明均のおすすめ作品を紹介した<岩明均のおすすめ漫画5選!『寄生獣』の他にも傑作シリーズ多数!>の記事もおすすめです。気になる方はぜひご覧ください。