【ネタバレあり】漫画『聲の形』のあらすじや魅力を考察 伝えたい焦りと伝わらない口惜しさ

2015年に「このマンガがすごい!オトコ編」第1位に輝き、2016年にはアニメーション映画化もされた話題作『聲の形』。耳が聞こえない少女を巡って同級生たちが、そして大人たちが幾重にも苦悩し、ときには衝突する凄絶な物語を読み解いてみましょう。ネタバレが含まれますので、ご注意ください。

目次

漫画『聲の形』(こえのかたち)の魅力をネタバレ考察!

- 著者

- 大今 良時

- 出版日

- 2013-11-15

物語の発端は、西宮硝子という少女が、毎日を「退屈との戦い」と捉えてやんちゃばかりしている小学6年生の少年、石田将也がいる学級に転校してきたことでした。硝子は耳が聞こえません。そのため、筆談ノートを持ち歩き、「どうか、わたしと話すときはこのノートにおねがいします」と挨拶した硝子に、最初こそ同級生たちは親切にしていました。しかし筆談を面倒がるなど次第に同級生たちは硝子を疎んじはじめ、硝子はいじめられるようになってしまいます。

この導入部分を見ると、一見、障害を持った人とそうでない人の間に起こる無理解や差別の構造を描いた物語のように思われますが、どうやら『聲の形』(こえのかたち)という物語が問うものは、硝子の「耳が聞こえない」という障害が問題なのではないようです。詳しく読み進めると問題は別のところにあることが判るようになります。

伝えるということ。伝えたいと願う気持ち。伝わらない口惜しさと不安。「聲」は互いを結びつけるもののはずなのに、将也をはじめとする少年少女たちはなかなか互いに「聲」を交わし合うことができません。将也と硝子を中心とした少年少女たちの苛立ち、不安、葛藤が、物語には詰まっています。それらを考察してみましょう。

『聲の形』ネタバレ考察1:ディスコミュニケーションと葛藤の物語

小学校6年生のとき、将也がいる学級に硝子は転校しました。支援学校ではなく一般の学校で学ぶ聴覚障害者である硝子はおとなしい少女です。耳が聞こえず、そのために巧く話すこともできない硝子を、それでも同級の生徒たちはそれなりに受け容れていました。しかしその期間は僅かでした。転校してきた日に自己紹介で、筆談ノートで「耳が聞こえません」と話した硝子に、将也は宇宙、すなわち未知を感じます。そして口に出した言葉は「変な奴!!」。このときの将也にとって、耳が聞こえないという少女は「異質なもの」でしかありませんでした。

将也は硝子に好奇心を感じ、日常の退屈に辟易していたこともあって、硝子にちょっかいを出しはじめます。しかしそのちょっかいは次第にエスカレートして、「ちょっかい」の範囲で収まらなくなります。たとえば硝子の補聴器をわざと破損させるようなことまでしてしまう。これは明らかに「いじめ」であり、犯罪行為でもあります。

最初こそ硝子に親切に接していた同級生たちや教師も、やがて将也のいじめに加担したり、一緒になって硝子をわらうようなことをしたりするようになります。硝子が怒ったり抗議したりしないことをいいことに、いじめは苛烈になっていきます。

しかし、あるときを境に硝子は転校してしまい、いじめる者の先頭に立っていた将也はいじめられる者となってしまいます。将也の硝子へのいじめについて糾弾がありました。将也を吊し上げることによって自分もいじめたという事実を隠そうとする同級生たちや教師。将也だけを悪者にすることで自らの罪を隠し罪悪感を減じ、将也をいじめの対象にすることで同級生たちは奇妙な一体感を得ていきます。

いじめる者といじめられる者の両方を経験する将也。将也に加担していながら将也を糾弾することで自らの罪を隠蔽する同級生たち。一方的にいじめられていながら将也や同級生たちの姿に罪の意識を感じる硝子。誰が悪いということはなく、それぞれの者にそれぞれの立場や事情や考えがあって、その状況にありました。誰を責めれば何かが解消されるということでもなく、誰がまったく正しいとも言えない、そういうできごとです。

このいかんともし難い、誰も幸せではないできごとが、単行本第1巻をほぼまる1冊使って、ゆっくりと、淡々と描かれます。第1巻を読むことはほかの巻を読むに比べてつらいものとなるでしょう。けれども、ここでつらい思いをすることで、すなわち作中に起こっている事実から目を背けずに読み通すことで、のちに展開される登場人物たちのそれぞれの苦悩が現実のものとして、自分に極めて近いものとして感じられるでしょうし考えることができるのでしょう。

いじめられる者となった将也はいじめられる者のまま小学校、中学校を卒業し、優秀な高校に入学はしたけれど、他者と打ち解けることもなく孤独に過ごしています。自分の未来に限界を感じ、自死を企図します。

小学生時代の不幸なできごとは小学校時代だけで終わったように見えて、そのあとにも尾を引いていきます。

地方都市に住む将也たち。偶然に街角で擦れ違うこともあれば、会う意志さえ持てばすぐに会うことができます。会うべくして再会したのかもしれない小学校時代の同級生たちは、高校3年生になって、いまだ引いている長い尾に巻かれ締めつけられるような苦悩と、自分は悪くなかったという頼りない確信と罪悪感の間で葛藤を繰り返します。いじめた過去と、いじめられる側にされるかもしれない恐怖心と、いじめられる者となった痛み、いじめられる苦痛は、それぞれの者の深いところに消えずに残って熾火(おきび)のようにくすぶっています。こういった部分が第2巻以降で、第1巻と同様に淡々と描写されていきます。

- 著者

- 大今 良時

- 出版日

- 2014-01-17

硝子の耳が聞こえていたなら、彼女が巧く発語することができたなら、いじめられずに済んだのでしょうか。将也は硝子をいじめなかったでしょうか。ほかの生徒たちが将也と一緒になって硝子をいじめ、硝子のそばに寄り添った者まで不登校に追いやるなどということはなかったでしょうか。おそらく、そのようなことはなかったでしょう。

硝子は、いやなことはいやだと伝えるべきでした。自分の気持ち、考えを明らかにして、対決することで何かを変えることができたかもしれません。将也は、聞きたくて聞けないために理解できなかった硝子のことを、硝子自身に伝わるまで訊ねるべきでした。そうすれば硝子は未知のものや異質なものではなくなったかもしれません。将也と硝子の同級生たちは、将也にも硝子にも、言葉をかけるべきでした。将也には行いの是非を問い、硝子には真意を問う必要があったはずです。それにより双方の本音が分かったなら、2人の間の溝を浅くすることができたかもしれません。

そこにあったのはディスコミュニケーション、それぞれの意志が互いに伝わらなかったことです。意志は伝えようとしなければ、受け取ろうとしなければ、伝わりません。それが「聲」です。「聲」という字の上半分は音声を表しています。下半分は耳です。声を発する者とそれを聞く者があってはじめて「聲」は伝わります。将也たちの間には、「聲」がありませんでした。硝子の耳が聞こえるか聞こえないかは、おそらく大きくは影響がなかったことでしょう。

高校生になった将也たちは再会を果たします。小学生だった当時よりは大人にはなり、あの頃よりも多少の言葉を交わして自分の気持ちや考えを他者に開示するようになりましたが、ままならない部分もまだあります。それによって衝突もあり、ほぐれる部分もより頑なになる部分もあります。それは、互いが互いを理解し合っていないことと、それを不服に思う気持ちのせいでした。

自己開示の難しさ、開示しても伝わらないもどかしさ、理解されない口惜しさ、理解できない苛立ち……そういったものが交錯して、将也たち少年少女は少し楽しかったり苦しかったりぶつかり合ったりします。スムースなコミュニケーションがあれば、おそらく経験しなくてもいいのだろう苦しみが、ここにあります。「聲」を交わす、とは、いったいどのようなことで、どうすれば叶うのでしょう。それを問い、考える物語が『聲の形』です。

『聲の形』ネタバレ考察2:葛藤する少年少女

本作に登場する学生たちは、誰もがそれぞれの事情に悩み、逡巡し、葛藤します。将也を中心に1人1人の事情や苦悩や望みが交錯して、物語を紡いでいきます。物語を織りなす糸の一筋一筋となる少年少女を1人ずつ見ていきましょう。

石田将也

本作の主人公。小学生時代はやんちゃと言うよりも粗暴な少年で、退屈を嫌うがために橋から川へ飛び込むなど「度胸試し」と称して危険な遊びに興じる毎日を過ごしていました。そんなときに転校してきた硝子を、まるでおもちゃ代わりに遊ぶようにいじめ、しかしそののち、しっぺ返しのように自分がいじめられる立場になってしまいます。

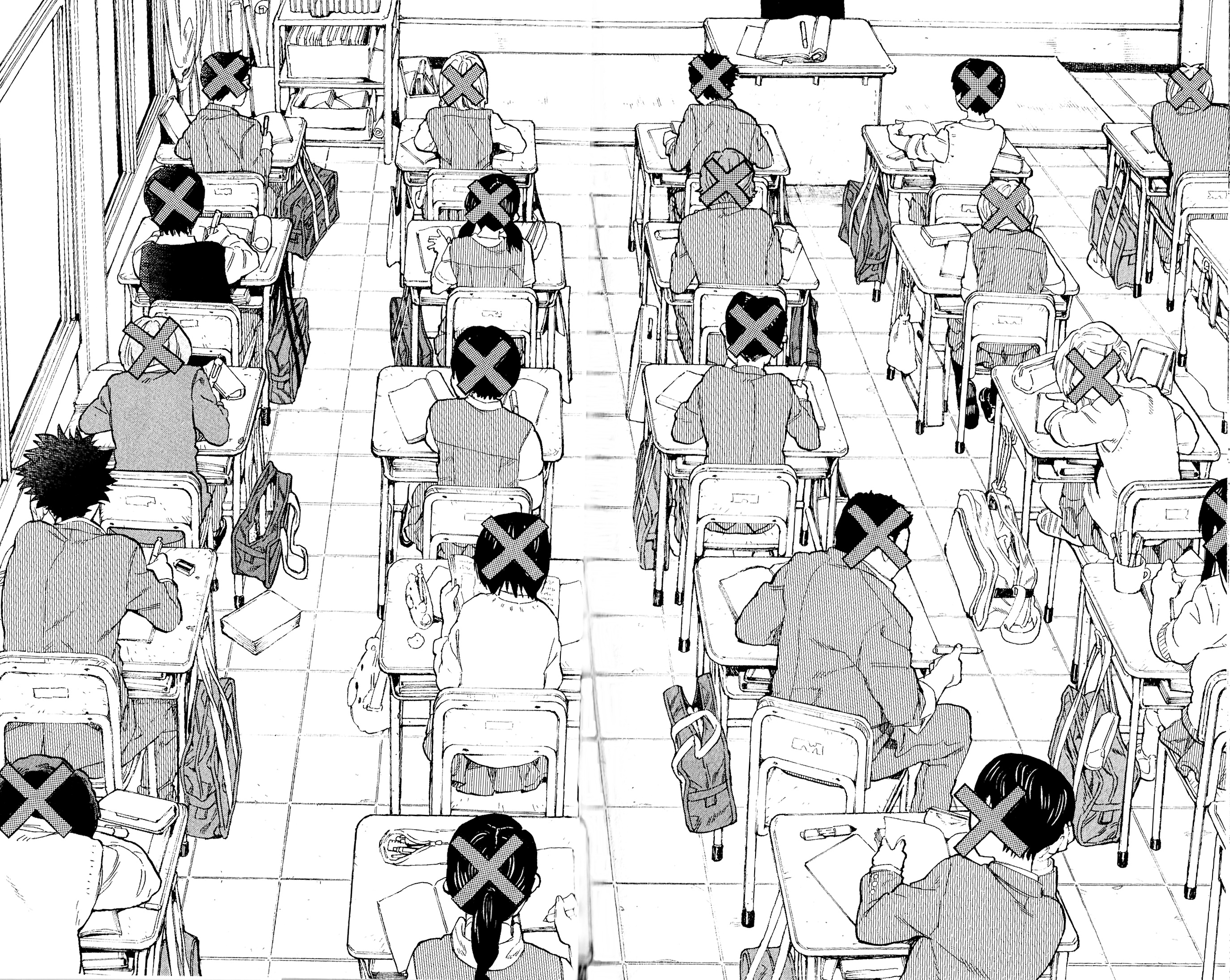

小・中学校を孤立したまま卒業し、高校でも周囲の生徒たちに駄目出しをしながら1人過ごしていました。「みんな嫌いだ」、そう唱えながら周囲の者たちの顔に「×」印をつけていきます。将也の意識の中においての「×」印ですが、これのために顔が見えません。これは将也が他人の顔を認識していない、顔など見ていないということの視覚的表現であると言えます。

「俺が勝手に遠くにあると思って思っていたものは、案外、手の届く所にあるのかもしれない」(『聲の形』1巻から引用)

こう思っていた将也ですが、届かないものもあることに経験から気づきます。それによって孤独な生涯という己れの未来まで見てしまった将也は、ついに人生を放棄します。どうせ死ぬのならやり残したことを片付けよう。そのように思い立ち、身辺を整理した将也は家を出ます。

家を出た将也が行った先は硝子の許でした。手許に残っていた筆談ノートを返すという名目で硝子に会い、手話でそれを告げます。独学で手話を身につけていました。しかし、思います。「足りてない」と。罰が、死ぬための資格が、足りていないと将也は感じました。そして幾らか話して別れ際に硝子は手話で一言残します。「またね」と。

それをきっかけに将也と硝子の交流がはじまります。小学生の頃の傲慢な将也とは違い、いまの将也は自分のやることに自信がなく、幾分おどおどしたおとなしい少年です。間違いだらけの過去を顧みて後悔と罪悪感、そして自己否定の意識を常に抱えている状態です。しかし、このように決意し、企図した自死とは決別しました。

「身体があるうちは西宮のために消耗したいと思ってる! 命を!!」(『聲の形』2巻から引用)

硝子は許しても硝子の家族が許さない。そんな日が続きますが、それでも将也は硝子の望みを叶えることで償い続けます。

その後、小学生時代の同級生たちや過去にいじめを受けていた者たちが1人、2人と集まり出し、その面々とともに遊んだり映画づくりに関わったりするうちに将也は楽しさを感じつつ不安も感じます。過去の因縁とその延長である現在の彼や彼女たちの関係は、ときに楽しくもありますが、あの頃と何ら変わらない醜さが見えることもあります。それは将也自身も同じでした。「友人」を疑うことで、一度は集まった面々を離散させてしまいます。

西宮硝子

先天的に耳が聞こえない少女。まったく聞こえないのではなく、僅かには聞こえるようで、作中では補聴器をつけている様子が見られます。小学生時代の硝子はこの補聴器を取り上げられてわざと壊されたり、硝子が水に投げ込まれることで浸水して使えなくなったりして、5ヶ月間で8個もの被害を受けています。

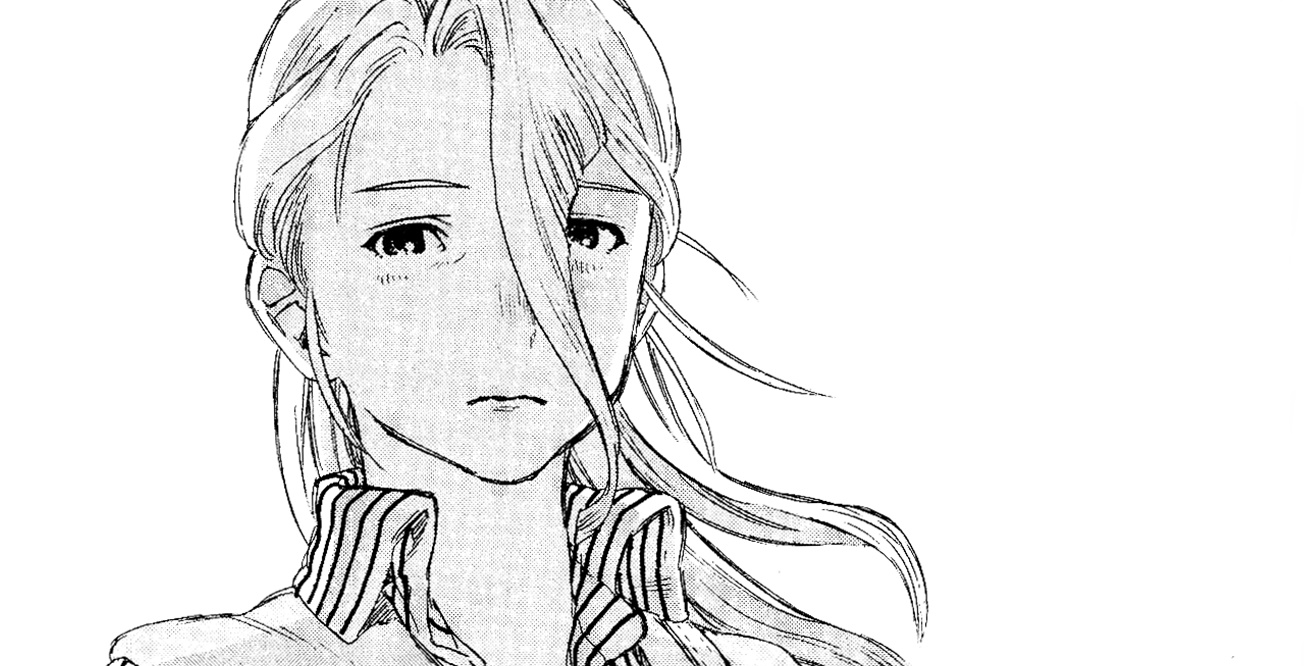

そのような被害を受けても硝子は抗議も怒りもしない子供でした。それは何とかクラスに溶け込もうという気持ちからでしたが、奏功せずに結局は1年も経たぬ間に転校することになります。この頃、周囲とのコミュニケーションが巧くいかなかったこともあって、のちに将也と再会してからも他者と意見を交わすことに苦手意識が持っていて、周囲と行き違いがあるなどで摩擦が起こっても愛想笑いをすることしかできずにいます。

それが「本心を言わない」、「相談なく勝手な行動を取る」などの周囲の評価となってしまうこともしばしばで、これに苛立つ者もいます。読者にとっても気持ちが読みづらい存在となっており、これは将也をはじめとする登場人物たちと読者との意識の共有を実現しています。

将也たち同級生が集まった場でもめごとが起きても耳が聞こえないため、その場で意見することも仲裁に入ることもできません。あとから次第を聞いて自分のせいだと決めつけ、罪悪感に苛まれることも多く、内罰的傾向が見られます。周囲の者に対する罪悪感、自己否定の念、自信のなさなど将也と共通する点が多く、2人は相似形と言えます。母親から「ショーちゃん」と呼ばれている点も共通項です。出会いは不幸でしたが、硝子と将也は出会うべくして出会ったのかもしれません。

西宮結絃

硝子の3歳年少の妹で、現在中学生。髪を短くしていて一人称に「オレ」を用いる、小柄な少年のような外見の少女です。将也たちははじめて会ってからしばらくの間、結絃を少年だと思っていて、第2巻第12話「姉ちゃん」では永束に銭湯の男湯に連れて行かれて脱衣所にまで入れられてしまう場面もありました。

幼い頃から姉である硝子を慕い大切に思うあまり、硝子に偏見を向けたり害をなす者を許せないでいました。高校3年生になった将也が再び硝子の前に現れようとしたときも「石田将也」という名は決して忘れておらず、第2巻第8話「友達って」では二度にわたって会わせまいとしています。

しかし、将也が以前のままの将也でないことが分かり、また将也と再会して以降の硝子が少しずつ明るくなり、いくらか積極性も見せるようになっていく姿を見て、2人を応援する立場になります。その過程で将也に対する信頼を増して、自らも彼を慕うようになりました。

結絃自身は母親と不仲が続き、そのためか不登校が続いていて、ときに家出を繰り返すという境遇にあります。結絃もまた、硝子の周囲で葛藤、苦悩する者の1人でした。

佐原みよこ

将也の同級生。小学生のときは幾分おとなしそうな、顔にそばかすが少しある少女でした。多くの同級生が将也と一緒になって硝子をからかうようになっても1人硝子に寄り添いましたが、それを直花から「ポイント稼ぎ」、「何アピールなの」と非難され、それをショックを受けて卒業まで不登校になりました。

中学校は将也と同じ学校に通いましたが保健室登校で、手話の本を読んでいて、高校生になる頃には手話を使って話せるようになっています。ずっと保健室にいたため将也と直接の交流はなく、そのため互いが手話を使えるようになっていることを知りませんでした。

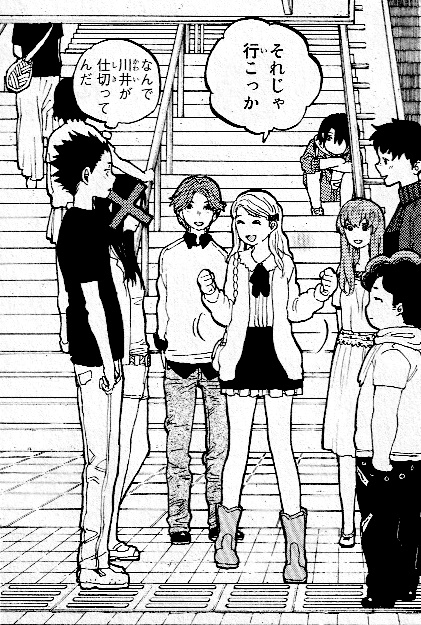

将也と再会した硝子に求められて再会を果たすことになった佐原は背が高くなり、スタイルがよくモデルに向いた容姿になっていて、将也が驚いています。性格も小学生の頃よりも活発になったようです。佐原の後輩の中にはさっそうとした彼女に憧れる者たちもいます。

植野直花

将也の同級生。小学生の頃も高校生になってからも、ロングヘアで細身の少女です。リーダーシップを取れる活発な性格で、そのせいもあって小学生の頃には転校生の硝子の面倒を見るようにと担任の竹内から言いつけられ、行きがかり上引き受けることになるのですが、その負担は大きく他者からの手助けもないことから不満を募らせ、いじめに加担するようになります。それが将也が吊し上げられる事態を招き、しかもそのときに吊し上げに参加してしまいます。

ほんとうは将也に好意を持っていて、将也を助けたいという気持ちはあったのですが、彼がいじめられる側になってからもそれを実行することができずにいました。そのことに後悔や罪悪感を持ち続けていて償おうとしますが、硝子に対しては「クラスに害をなし将也をいじめられっ子にしてしまった悪者」という認識が強く、憎しみを抱いていました。

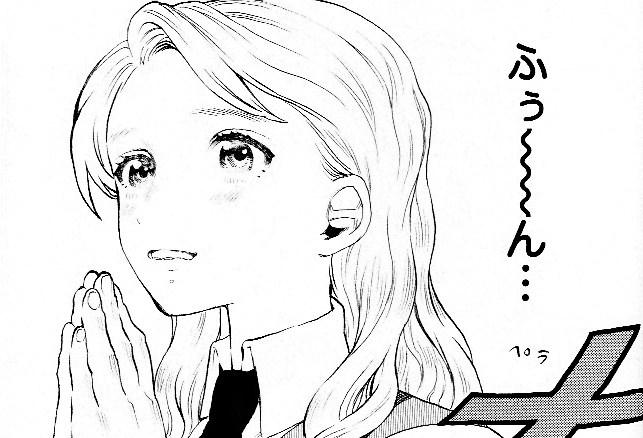

そういった理由もありながら、他方で直花は硝子が「本心をあらわにしない」ことにも苛立ちを感じていて、第4巻第25話「気のせい」からはじまる将也と同級生たちが遊園地に行くエピソードの中で、直花は硝子と観覧車に乗り、1対1で話します。その様子が第27話「嫌い」、第28話「返信」で描かれています。

その場所で直花は思うこと言いたいこと本心を硝子にぶつけますが、硝子からは本心が聞けませんでした。少なくとも直花はそう捉え、思わず硝子に平手打ちを食らわせてしまいます。ディスコミュニケーションに最も苦しんだのは直花なのかもしれません。

高校は佐原と同じ学校に進み、服飾を学んでいます。学内のコンテストでは金賞を獲る優秀さです。次点の賞を獲った佐原の、直花を追いかけていたから賞を獲れたという発言を聞き、それをきっかけに仲よくなりました。直花にはいささか素直になれない部分があって、佐原を突き放すこともありますが、佐原の穏やかさがそれを受け容れて、良好な関係が続いています。

川井みき

将也の同級生。小・中・高校を通じて翔也と同じ学校に通っており、小・中・高校と学級長を務める優等生です。真面目な少女ですが、自分の立場が悪くなると他者を悪者に仕立てて自分を守ろうとする傾向があります。八方美人的に周囲に愛想を振りまき、いい印象を保とうという行動が頻繁に見られます。優等生であり、優等生ぶった人物と言えるでしょう。

多少自尊心が強く、また自分を中心にものごとを捉えるために、小学生の頃にいじめに加担したという自覚がありません。直花とは高校で離れましたが交流は続いていて、直花の将也への気持ちを知っているために2人を結びつけようと行動します。

自分の言動に酔うことが時折あるようで、第6巻第48話「川井みき」では硝子を叱咤したのちに抱き締め、理解を示して語るということをしていますが、滔々(とうとう)と語った内容が硝子には聞こえていないということを失念しています。硝子のことを思う部分よりも肥大した自我への語りであると捉えられる場面です。

八方美人的に振る舞う自分を「周囲に愛される自分」と捉えている節があり、自身ではそれをよしとしていたものの、将也からは「心底気持ち悪い」と言い捨てられ、のちに脚本を担当した映画の批評で同じ言葉を突きつけられ、かなり動揺しています。

永束友宏

将也の高校からの同級生。もこもことした特徴ある髪型の、小柄でぽっちゃりした少年。一見おとなしそうですが、結構なお調子者です。人情味があって、硝子に会いに行ったが結絃に追い返されそうになった将也のために結絃に掴みかかったり、事件を捏造して将也を陥れたのが結絃だと分かったときには結絃と一緒に将也に謝り、「腹を割って話そう」と結絃を銭湯に連れて行ったりしました。

もともとは、将也と同様に孤独に弁当を食べる学生でした。不良に自転車を奪われそうになったときに偶然居合わせた将也に助けられたことがきっかけで、将也と友達になります。「親友」を自称し、将也の相談相手となり、映画づくりに誘います。

映画好きで映画づくりを発案し、将也を巻き込むかたちで誘い入れました。この映画づくりが中心となり、将也の小学生時代の同級生や、いじめられた過去を持つ真柴たちが集い、和して遊んだり、言い争ったり、葛藤の日々を綴ることになります。

真柴智

高校での将也の同級生。同じクラスにいました将也とは特に接点はなく、将也は存在を気にすることなく過ごしていましたが、真柴は将也を「いかしてるから友達になりたい」と言って自ら将也に近づきます。永束が映画づくりの仲間を探しているときに「主演にしてよ」と入ってきて、そのまま将也に「仲良くなってくれるよね?」と友達申請しました。

過去にいじめを受けた経験があり、いじめといじめる者に対して強い嫌悪を感じています。いじめの現場では黙っていられず、激昂することも。普段穏やかに笑いながら話すだけに、その変貌振りは目をみはるものがあります。

第5巻第34話「行きたくない」では、将也の母校である小学校に撮影許可を頼みに行ったときに鞄持ちをさせられる小学生を見かけ、鞄を引き取って、鞄持ちを押しつけた小学生たちに投げつけました。また、同巻第35話「立派な」ではかつて将也の担任だった竹内が同じく受け持っていた硝子を「ハズレくじ」呼ばわりしたのを聞いてペットボトルの水を浴びせています。

島田一旗

将也の幼馴染みで同級生。将也と一緒に「度胸試し」など危険な遊びをしたり、硝子いじめにも加担したりしていました。旧来、仲がよく、将也は島田を信頼していたようですが、将也が硝子いじめについて糾弾されて以降は打って変わって、島田は将也いじめの中心になっていきます。

中学校の入学式にはこのように周囲に発言して、やはり将也を孤立させました。

「石田将也に近づかない方がいいぜ。イジメっ子だから」(『聲の形』1巻から引用)

高校進学後は将也とは接点がありませんでしたが、第4巻第25話で将也たちが遊びにいった遊園地で働いていて、そこで再会します。これは植野が双方の仲直りを望んで企てたことでした。しかし、将也は島田と仲がよかった記憶が改竄されてしまうほど、小学生の頃の島田の裏切りとも言える態度の変化を苦痛と捉えており、将也にとっては歓迎できないものでした。

のちに硝子が身投げをしたときに彼女を助けて転落した将也を助け、救急車を呼んだのは島田でしたが、島田はこれを植野に口止めします。その後の将也との直接の接点はまたもやなくなります。

永束主導で将也たちが制作していた映画の音楽を担当しましたが、将也はその正体を制作終了まで知りませんでした。その後一度だけ再会しますが、やはり直接言葉を交わすことがないままに別れてしまいます。

高校卒業後は音楽の修行のため、フランスへ渡ります。その頃には将也は気持ちがいくらか解けて、島田に成人式に来るかを訊ねるメールを出すと言っています。成人式後に小学生時代の同窓会が行われ、将也と硝子はそこに赴きますが、会場の扉の向こうに島田がいるのかどうか、分からないまま物語は閉じます。

広瀬啓祐

将也の同級生。島田と一緒に将也と連れ立って「度胸試し」などに興じ、硝子いじめにも加担していました。将也が糾弾されて以降は島田同様に将也をいじめの標的とします。中学校進学後もやはり島田とともに行動し、将也との縁は戻らないままでした。

島田との関係はその後も続き、将也が転落したときも島田とともにおり、将也を救助していますが、その後の将也との関係は不明です。

『聲の形』ネタバレ考察3:苦悩する大人・あたたかく見守る周囲の人々

逡巡する少年少女たちの周囲で、大人たちもやはり1人1人が苦悩しています。ときに誰かを思うあまりに自分を変え、ときに自分を守るために誰かを犠牲にします。

石田美也子

将也の母。将也を「ショーちゃん」と呼び、理髪店を家業として1人で切り盛りしています。将也と将也の姉の2人の子がいますが、束縛することもなく奔放に育てています。放任主義と言ってもいいくらいの緩やかさですが、将也が硝子をいじめていると担任教師から聞かされたときには、「なさけない」と将也に涙を見せました。

しかし、将也が破損させたであろう硝子の補聴器8個の総額170万円を即弁償し、その後は厳しく叱ることもしなかったという、他者から見ればかなり甘いと認識されるかもしれませんが、将也からするとおそらくとてもありがたい対応をしています。

また、高校生になった将也が死を決意したときにアルバイトと家財の処分でつくった170万円を眠る美也子の枕許に置いて家を出ましたが、その様子に自死の可能性を感じ、170万円にライターの火をかざしながら将也に怒鳴ります。

「死ぬのやめるって言わなきゃコレ燃やすわよ!! あんたが汗水たらして稼いだ170万!」(『聲の形』1巻から引用)

必死の形相でそう言われた将也は土下座をして「死ぬのやめます!!」と言っています。しかし、これを聞いて安心した美也子はうっかり170万円にライターの火を点けてしまい、すべて灰にしてしまいました。稼いだ170万円をふいにされてしまった将也は随分落ち込みましたが、美也子は謝りながらもこのように言います。

「死ぬために稼いだお金なんて使いたくないもの」(『聲の形』1巻から引用)

これを最後に自死の件には一切触れていません。性分なのか方針なのか、美也子はこのようにものごとは短期間で処理してしまい、後に残しません。何ごとにもさっぱりした態度です。

たびたび家を訪れる結絃に食事を与えて泊めたり、将也が転落のため入院していた将也が退院したとき、入院費用を弁償しようと訪れた硝子と硝子の母に一緒に鮨を食べようと提案したり、歩み寄りが上手な人のようです。頑なだった硝子の母とも酒を交わして短時間で打ち解けています。

西宮八重子

硝子と結絃の母。硝子を「ショーちゃん」と呼び、病院で長い時間働いています。硝子がまだ3歳の頃、聴覚障害があると分かった途端に夫と夫の両親から離婚を迫られました。夫たちには硝子の障害の原因が自分にある、障害があることを知りながら隠していたなどと悪しざまに言われ、さらには前世で悪事を働いたとまで言われてしまいます。

その上、硝子について「わしらの家にあーゆーのはいらん」と言われて八重子は涙します。離婚は強引なほど急に決まり、八重子は硝子を1人で育てることになったその日、結絃を身ごもっていることが分かります。

なぜこんなときに、と嘆いた八重子のそばで八重子の母は懐妊を「やった! 楽しみやね!」とよろこびました。その言葉とともに娘からも孫からも逃げないと約束した母に、八重子は「私頑張るから」と誓います。

この過去のために自ら強くあらねばと頑なな部分が目立つようになり、硝子を強く育てようと少年のようなショートカットを強いたり、結絃に冷淡な態度を取ったりしてしまいますが、子供たちを思う気持ちが余ってのことであるとは、結絃にはなかなか分からなかったようです。

高校生になった将也が再会したときには改めて硝子をいじめたことを謝罪しましたが、無言で強烈な平手打ちを食らわせてそのまま立ち去りました。そののちに硝子が行方不明になり、八重子と一緒に将也も雨の中、硝子を探しましたが、硝子が見つかっても手持ちの傘を貸しただけで礼は言わず、このように言っています。

「あなたがどれだけあがこうと、幸せだったはずの硝子の小学生時代は戻ってこないから」(『聲の形』2巻から引用)

硝子を雨に濡れながら探し見つけ出してくれたことへの感謝はないではないが、どうしても小学生時代の行いは許せないという葛藤の末の言葉だったのでしょう。硝子が小学生だった頃の八重子は冷淡で、強引で、他者を許容しない頑なさがありました。硝子が高校生になった頃には少しやわらいだ印象はありますが、将也が八重子に受け容れられるのはもう少し後ことになります。

西宮いと

硝子・結絃の祖母、八重子の実母。八重子の最大の理解者であり、八重子と不仲の結絃を安心させる唯一の存在です。硝子や結絃と一緒に手話教室に通い、手話で話せるようになりました。八重子は子供たちを甘やかすと言って、ことあるごとにいとを非難していましたが、八重子にとっても子供たちにとっても、いとは必要な、重要な存在であり、八重子の真意をいとはすっかり理解していたのでした。

急逝してしまいますが、あらかじめ結絃への手紙を書いて遺しており、そこには自分が理解した八重子の真意を綴っていました。これをきっかけに、結絃は八重子との距離を縮めはじめます。

将也の姉

恋愛が長続きしない女性。作中には名前も顔も登場しません。30回彼氏を変え、31人目の彼氏であるブラジル人・ペドロとようやく結婚して娘を産んでいます。この娘は将也にとても懐いています。小学生の頃の将也に「人生は退屈との戦いだ」と述べていて、退屈に辟易していた将也はこれに多少の共感を覚えていたようです。

石田マリア

将也の姉の娘、将也の姪。天真爛漫、素直な性格で、将也によく懐いています。将也もよく面倒を見ていて、幼稚園に迎えに行ったりしているようです。作中ではよく寝ている姿が見られます。

硝子の父・祖父母

硝子の聴覚障害を知った途端に八重子に離婚を迫りました。三者三様に自分たちの正当性を主張し、硝子の障害の原因が八重子にあると決めつけ、硝子を要らないと言います。大時代的な迷信を持ち出し差別心をあらわにし、八重子と硝子を非難しました。しかし実際の硝子の障害は八重子の感染症が原因であり、感染症の原因は硝子の父にあったらしく、その責任を回避したいための離婚とも考えられます。

竹内

将也の小学生時代の担任教師。眼鏡をかけておとなしそうな容貌ですが、冷淡でときに粗暴な態度を見せることもあります。教師としての職務に積極的ではなく、障害児である硝子の受け入れも「仕方なく」という様子でした。

硝子の世話役を植野に任せて相談に乗ることもなく、将也のいじめを咎めることもなく、ときに障害をネタに硝子をからかう将也の悪い冗談を生徒と一緒に笑うこともありました。竹内がもっと教師としての務めを果たしていたなら、あるいは将也や硝子の悲劇はなかったかもしれません。

将也たちが高校生になった頃も同じ小学校で教師をしており、映画の撮影許可を願いに来た将也と真柴を相手に、クラスに硝子がいたことを「ハズレくじを引いた」と発言して真柴に水を浴びせられています。5年の間に将也には大きな変化がありましたが、竹内はほとんど変わらなかったようです。しかし、どういった経緯なのかは分かりませんが手話を学んでいたらしく、撮影許可を得に来た将也たちと合流した硝子が手話で言った「久しぶりに来たかった」という言葉を遠目に読み取っています。

喜多

将也の小学生時代の「きこえの教室」教師。耳が聞こえないため巧く歌えない硝子が合唱コンクールに参加させようと将也たちに訴え、半ば強引に決定してしまいます。また、硝子のためにクラス全員で手話を勉強しようと呼びかけ、植野の反発を受け、竹内に否定されます。

結果、クラス全員で手話を覚えるということはしなくなりましたが、佐原が1人でも手話を覚えると発言し、喜多は彼女を大仰に称えますが、この一件が佐原を不登校へと追いやり、硝子へのいじめのきっかけとなってしまいます。

喜多は硝子の合唱への参加やクラス全員での手話の勉強を、当然あってしかるべき「障害者への配慮」と考えていたようですが、これは硝子を特別扱いする行為であり、むしろ区別を通り越した差別ですらあることに気づかなかったようです。

校長

小学生時代の将也が通った学校の校長先生。ロマンスグレーの男性です。硝子のいじめに気づいた硝子の母からの電話を受けて、将也のクラスで総合学習の時間に硝子がいじめられているのではないかという疑問と、硝子が被害を受けた補聴器の総額が170万円であることを提示します。これによって、総合学習の時間は将也が吊し上げられ集中的に非難を浴びて悪者にされるという現場になりましたが、校長はその異常さに何かを言うことはありませんでした。

『聲の形』ネタバレ考察4:運命と葛藤の相似形――将也と硝子

本作には2人の「ショーちゃん」が登場します。将也と硝子、どちらも母親から「ショーちゃん」と呼ばれているという共通点を持つ2人ですが、共通点はこれだけではありません。

出会った最初こそ、いじめる者といじめられる者とであった2人ですが、のちに将也はいじめる者からいじめられる者へと立場が変わってしまいます。一方、硝子はいじめられる者となった将也をいじめることはなく、いじめられる者でありながら、いじめられる者となった将也に歩み寄ろうとしています。しかし、将也はそれを拒んでしまいました。

いじめられる者とされてしまったことで、その小学生時代は散々なものになってしまいました。これは将也も硝子も、どちらもです。しかも2人は互いに、相手がいじめられる者となって不幸な時期を過ごさねばならなくなったのは自分のせいだと考えています。

硝子がいじめられる者となったのは、将也がいじめたからです。これは誰の目にも明らかです。そのために硝子はほかの生徒たちからもいじめられ、助けられることもなく、最後には転校を余儀なくされてしまいました。一方、将也は硝子をいじめていたことについて自分がやったこと以上の罪を周囲から被せられ、いじめられる者となり、その後の学校生活を過ごすこととなります。

硝子は「自分がそばにいたせいで将也がいじめられることになってしまった」と考えています。それは5年後、高校生になってからも変わっておらず、再会した同級生たちが映画づくりに取り組む中で、互いに言い争って散り散りになってしまったのは自分のせいなのだと考え、空元気を見せる将也に告げます。「私と一緒にいたら不幸になる」と。これはこのときのことだけでなく、小学生時代の不幸なできごとを踏まえた上での言葉でした。

5年経っても自分の罪を重く受け止めているのは将也も同じです。硝子と再会してからも「自分には罰が足りない」と考えたり、よろこびに思わず笑う自分に「お前は笑っちゃだめだろ!!」などと思ったりします。2人とも過剰なほど内罰的です。これは自分が犯した罪、硝子にとっては将也の小学生時代を台無しにしてしまったこと、将也にとっては硝子の幸せだったはずの小学生時代を奪ってしまったことが、それぞれに許すことができずにいるためです。

それは、第2巻第6話「どうして」での将也の「オレはこいつが嫌いだ」というモノローグ、第4巻第27話「嫌い」での硝子の「わたちは…わたちが、きあいでつ……(私は私が嫌いです)」という台詞に表れています。二人とも自分が許せず、自分を好きになれずにいました。

また、自分についての自信のなさも共通しています。その表れとして最も分かりやすいのが「人の顔を見られない」ということです。高校に通う将也の視界が見た目に分かりやすいでしょう。周囲の人間すべての顔に「×」印がついています。「×」印によって顔は隠れてしまい、個人を特定することすら難しい状態です。これは、将也がまともに他者の顔を見ていないということの表れです。第7巻第57話「さいかい」で「ぜんぶ見る」「ぜんぶ聞く」という意識を持ったときはじめて、将也の視界から「×」印が剥がれ落ちていきます。

『聲の形』は将也を主人公とした物語のため、硝子の視界が直接描写されることはありませんが、第4巻第27話「嫌い」に極めてそれに近い描写があります。硝子が首に提げたカメラが捉えた映像です。映像には、そのとき観覧車内に二人きりでいた相手、植野が映っていますが、硝子の正面にすわって話しているはずの植野の顔が、時折フレームアウトしたり硝子自身の手で隠されてしまったりしています。首から提げているものからの視点ということで硝子の視界そのものではありませんが、硝子がずっと植野の顔を見ていられずに手許に視線を落としたり、他所に視線を逸らしたりしていることが分かります。

このように、将也と硝子は作中随所に見られる描写によって共通点がたくさん存在し、それは極めて近い相似形であることを示しています。そして何より、2人は互いに相手が「自分自身を許して好きになってほしい」と願っています。

しかし、第5巻第42話「花火」で硝子は、自分の存在が将也を不幸にしているという気持ちに苛まれ、ついに自宅マンションのベランダから身投げしてしまいます。そこに、結絃の機転で硝子のマンションへ行くことになった将也が到着し、いまにも飛び降りようという硝子を見つけ、ベランダへと駆け寄ります。

「何があっても西宮を守る。それだけのために生きられる」(『聲の形』5巻から引用)

そう思った直後のことでした。玄関からベランダへと駆けて、将也は硝子の名を叫びます。「西宮」ではなく「硝子」と叫び、硝子の手をしっかりと掴みました。

この瞬間、二つの極めて近い相似形は、同一のもの、一体となったと言えます。

「どーせ死ぬんだ」と自死を企図して家を出た将也は、硝子と会ったことで自死を思いとどまります。硝子は小学生の頃から何度も一方的に将也の手指を掴んだり、袖を引っぱるかたちで手を取ろうとしたことがありましたが、将也がそれを受け容れたことはありませんでした。

身を投げた硝子の名を呼び、助けようと差し出した将也の手は、しっかりと硝子の手を掴みました。自死を企図した硝子が将也によってこの世にとどまり、これまで繋がれようとして繋がらなかった2人の「ショーちゃん」はそこでやっと繋がり、一つの存在となりました。

将也が助けようとした硝子は怪我をしたものの、ちゃんと助かりました。将也自身は長時間の昏睡に陥りましたが、目覚めることができました。目覚めた将也は直ぐに硝子の姿を求めさまよいますが、やがて硝子と再会します。そのときに言った「生きるのを手伝ってほしい」という言葉は、硝子にとって何よりうれしいものだったに違いありません。

硝子は第3巻23話「月」で、手話ではなく自らの声を使って将也に「好き」だと告げました。耳が聞こえないために発語がはっきりとできず、いくらか鈍感な将也には「月」だと勘違いされてしまいましたが、声を使って、自らが発する言葉で伝えようとするほど真摯な気持ちでそう思っていた将也が、自分を手伝ってほしいと言いました。第2巻第6話「どうして」で硝子は「必要とされるのが嬉しい」と将也に言っています。将也が自分を必要としていることは、何よりのよろこびだったでしょう。

硝子によって生き残った将也。将也によって生き延びた硝子。極めて似通っていた2人は一対のものとなって、可能性の扉を叩きながらこれからを生きていくでしょう。

『聲の形』ネタバレ考察5:運命と葛藤の対称形――硝子と直花

小学生の頃、植野は硝子に対してきつい態度を取っていました。将也の尻馬に乗るかたちで硝子をからかい、将也のいじめを止めませんでした。「きこえの教室」の喜多が「クラス全員で手話を覚えましょう」と呼びかけたときには、挙手をして「何故、手話を覚えなくてはならないのか」、「硝子とのコミュニケーションのためならノートに書くのでいいのではないか」と喜多に問いました。「硝子にとっては筆談よりも手話の方が楽でより伝わる」のだとの喜多の回答には「私は手話より書く方がラクなんですけど」と答えています。

これは一見利己的で、障害者に対する配慮に欠けた意見のように思えますが、もともとリーダーシップを取れる性質の植野は、個人の感情ではなく、他の同級生たちの気持ちを代弁していました。たった1人のために数十人が一方的に努力しなければならないのはおかしい、という意見です。そしてこれは「障害者だからと言って特別扱いしない」という、植野なりのノーマライゼーションです。健常者が一方的に障害者の方へと歩み寄るのではなく、歩み寄るなら互いにそうするべきだと考えたのでしょう。

また、植野は最初から硝子を嫌っていた訳ではありませんでした。転校してきた硝子の世話役を一方的に担任の竹内から押しつけられはしましたが、最初のうちは丁寧に硝子の面倒を見ています。竹内が言ったことを聞こえない硝子のためにいちいちノートに書いています。人が話す量の文字を手で書くのは大変な手間です。書いている間にも話は続き、自分が聞きたいことを聞き逃すこともあります。それは1回きりでおしまいという訳ではなく、硝子が聞こえるようになるか、話し手があらかじめ内容を書面にしたものを硝子のために用意する習慣をつけるか、そのようなことがない限りずっと続きます。

しかも、その役割は植野1人に押しつけられたもので、手伝う者もいなければ竹内からの気遣いもありませんでした。1人での配慮には限界があり、ときに手落ちもあります。手落ちは責められるのに普段の働きを誉められることがなければ、誰しも嫌になるでしょう。植野はそんな状況に置かれていました。

さらに、植野は将也に特別な感情を抱いていました。だから、硝子が転校してきたことで将也がいじめを行うようになり、糾弾され、いじめられる立場になってしまったことで、硝子に対しての憎しみは倍加しています。自分も悪者にされ、将也も悪者にされた上に悪い立場が回復されなかったことを、硝子のせいだと考えています。硝子が転校してさえこなければ自分が面倒な役を押しつけられることも、それによって嫌な思いをすることも、将也がひどいめに遭うこともなかったのだと。硝子に対して「嫌い」だという感情を持ったとしても、これを責めることは一概にはできないでしょう。

そのことは硝子も重々に分かっています。だからこそ小学生時代の硝子はいつも笑って「ごめんなさい」と「ありがとう」を繰り返し、何をされても怒りを見せることがありませんでした。悲しいとかつらいとか、そのような抱いているはずの感情をみせることなく耐えながら、他者に手間をかけなければ何もできない自分を嫌っていました。

それから5年後、2人は再会します。嫌なことに対して感情を向けることができる者とできない者という相対する特質の者同士が再び出会います。相変わらず植野は厭な記憶を引きずったままで硝子のことが嫌いです。一方で、こちらも5年振りの再会となった将也に対しても、やはり小学生の頃と同じ感情を持ち続けています。将也に対しては、周囲の者たちに同調していじめる立場になってしまい、将也に声をかけることすらできなかったことを悔やんでいて、謝罪する気持ちがあります。

そんな将也から「ちゃんと話して互いをよく知って仲よく」と言われ、植野は硝子と2人きりになる決意をします。それが第4巻第26話「似たもの同士」で語られる遊園地での場面です。

植野と硝子は2人だけで観覧車に乗り、話します。筆談しようとメモとペンを取り出した硝子を制し、植野は言います。

「それはやめよ? 感情伝わんないし、あんたがわかるようにゆっくり喋るし、あんたの声もちゃんと聞くよ」(『聲の形』4巻から引用)

そして植野は語ります。硝子のほかには誰も聞いていないはずの、植野の本音です。

「小学生のとき…私はあなたについて全然理解が足りなかった」

「それがあなたのことを嫌いになってしまった原因だと思う」

「でも、あなたも私のこと理解しなかった」

「私は、昔あなたに抱いた感情を間違いだとは思ってない」

「でも、今は今、昔は昔。私はあなたが嫌いだし、あなたは私が嫌い。嫌い同士でも平和でいられると思うの」

「だから握手しましょう」

(『聲の形』4巻から引用)

けれども硝子は言います。

「…ち…ちがいあしゅ…わたちは…わたちがきあいでつ……(違います…私は…私が嫌いです……)」(『聲の形』4巻から引用)

この答えを聞いて、植野は思わず硝子を平手打ちしてしまいます。

植野は何に怒ったのでしょうか。自分自身が嫌いなのだと言った硝子をひっ叩いた植野は、語りはじめから一貫して「硝子が嫌いである」ということを、目の前の硝子に対して言っています。誰にも邪魔されない2人きりの空間だからこそ伝えた、植野の本心です。嫌い同士でもいいから握手しようと言ったのに「違う」と否定され、嫌いなのは自分だという、それは植野が期待した「硝子の本心」ではありませんでした。自分が本心を伝えたのに硝子からは本心が聞けなかったという、それは苛立ちであり、おそらくは悲しみでもあったのではないでしょうか。

それゆえ、植野は激して言いました。

「あんたは5年前も今も変わらず、私と話す気がないのよ!!」(『聲の形』4巻から引用)

本作をすでにお読みの方はもうお気づきかもしれませんが、この作品には8人の少年少女が登場し、将也と硝子を中心に、それぞれの物語が語られていきます。1人1人が何を考えているのかは表情や台詞や情景の描写に加えて、独白でも語られます。しかし、硝子だけは独白がありません。聞こえないことと、聞こえないために巧く発語できないことは、この理由ではないはずです。独白は思考、胸の内での呟きなのですから。何らかの意図によって硝子の内的思考は明らかにされず、そのため硝子の感情の動きは分かりづらくなっています。

これはおそらく、硝子が感情を表に出さない少女であることを表しているのでしょう。硝子の周囲の者たちが硝子の本心を伺うことができていないように、読者もそれを容易に知ることができません。これに植野は困って苛立ちを覚えたのでしょう。

しかしながら、観覧車内での対峙を終えた植野は将也を相手にこのように言っています。

「でも話してみて気が合うっていうか? 嫌いなものが一緒だった所がシンパシー?って感じ」(『聲の形』4巻から引用)

嫌いなものが一緒だった――植野自身も「私が嫌い」でした。だからこそ硝子の言葉に自分の弱点を指摘されたような気にもなって、余計に植野の感情を揺さぶったのかもしれません。植野もまた、過去の自分を許せない自罰を抱えた者の一人でした。まったく異なるもののようでいて、よく見ると共通点を持つ硝子と植野は、互いに対称形の図形なのだと言えるでしょう。

この後、2人の間が険悪になったかと言えば、そうではありません。硝子が嫌いと明言して手まで挙げた植野ですが硝子と言葉を交わすことを避けてはいませんし、硝子は植野のユーモアに笑うこともあります。長い長い時間はかかるかもしれませんが、2人は決して平行線ではなく、いずれどこかで交わるでしょう。まったく逆のようでいて同じ部分を持つ対称形の2人ですから。

『聲の形』の泣ける名シーンをネタバレ紹介

硝子の身投げという大きな事件に行き当たり、硝子を救う代わりに将也は転落し生死の境をさまようことになりますが、昏睡から覚めて直ぐに硝子を探し求め再会し、互いの気持ちを交わし合います。このとき将也は硝子に言いました。

「生きるのを手伝ってほしい」(『聲の形』7巻から引用)

将也はもう人生を放棄した将也とは違っていました。硝子の「聲」を聞き、自らの「聲」を伝え、より分かり合うための歩み寄ることを意識して行うようになりました。人の顔を見る。話す言葉を聞く。いいことも悪いことも聞く。聞かない振りをして分かったつもりになって、自分にだけ都合がいい世界をつくらない。それができるようになり、過去に仲を違えた者たちとも「ちゃんと話してみたい」と考えます。

小学校6年生の1年間と高校3年生の1年間。硝子と出会った1年と再会した1年で、将也はずいぶんとたくさんの経験をしました。過去と、自分の罪と向き合い、罪悪感や自己否定と葛藤するということは非常に苦しいものであったでしょう。それを経たからと言って今後が楽になる訳でもありません。けれども将也は「可能性」を信じて生きていける、ささやかながら他に代え難い強さを得ました。未来を、硝子とともに生きていくのです。

- 著者

- 大今 良時

- 出版日

複数の人物の思いや望みや苦悩が複雑に絡み、大きなテーマを築き上げる『聲の形』という物語は、単行本の数は僅か7巻ですが、その内容はとても濃密です。決してパラパラと読み飛ばすことなく、心穏やかで余裕があるときにゆっくりと読んで、ご自分なりの物語に対する考えをぜひまとめてみてください。